Ces voix des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération

« Révolution sans précédent », s’écriait, à la Libération, le directeur de la presse auprès du ministre de l’Information. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie n’y avaient pas échappé : tous les titres compromis sous l’Occupation avaient disparu laissant place à de nouveaux titres, porteurs des espérances du moment. D’autres apparaissaient encore dans les années qui suivirent. Longtemps, le Nord-Pas-de-Calais fut ainsi cité en exemple pour le pluralisme de sa presse. Aujourd’hui, difficultés économiques, erreurs de gestion, concurrence de la radio, de la télévision, des quotidiens gratuits, mais surtout d’internet, ils ne sont plus que cinq quotidiens édités et imprimés dans les départements des Hauts-de-France, regroupés sous la même bannière, et à la diffusion qui s’érode dramatiquement. Pourtant, enracinés dans leur territoire, ces quotidiens ont toujours cherché à s’adapter aux évolutions intervenues depuis la Libération. C’est cette histoire que décrit cet ouvrage à travers celle de chaque quotidien édité dans les Hauts-de-France depuis 1944.

Jean-Paul Visse. Société des Amis de Panckoucke, 2021, 256 p., 21× 29,7 cm, illustrations. ISBN : 978-2-918162-04-9

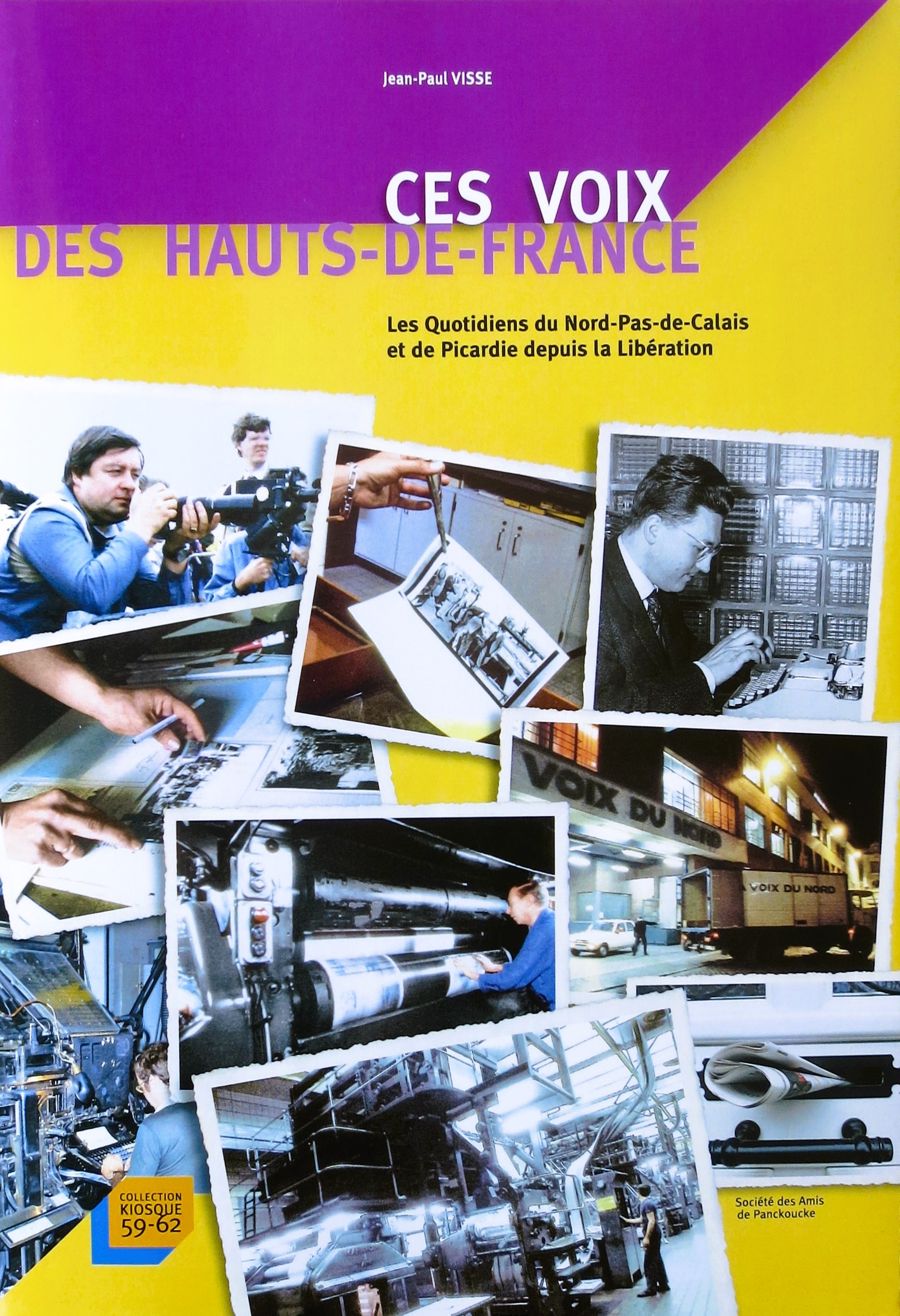

La presse douaisienne, 1790-1940. Catalogue commenté des périodiques de l’arrondissement de Douai

Qui s’en souvient à l’heure où internet, les tablettes et les smartphones mettent à mal les journaux ? De la Révolution à la fin de la IIIe République, la presse a été au cœur de la vie douaisienne. Préfecture du nouveau département du Nord pendant quelques années, ville universitaire jusqu’en 1887, cité judiciaire et centre culturel doté d’une vie associative particulièrement riche, Douai, chef-lieu d’un arrondissement très industrieux, a connu une presse abondante et variée, rédigée par des hommes de conviction, parfois hauts en couleur, que l’on croise au fil des pages de cet ouvrage. Quotidiens et hebdomadaires, même éphémères, y reflètent les luttes politiques nationales, mais surtout locales du moment. Avec un lectorat qui s’élargit, puis leur préfère les quotidiens lillois, disposant de correspondants locaux, ils témoignent des joies et des peines de la population laborieuse des cités, de celle des campagnes aux alentours. Plusieurs centaines de périodiques voient ainsi le jour dont certains ne manquent pas d’originalité dans leur contenu ou dans leur forme. Ce catalogue en présente plus de trois cent cinquante conservés dans les fonds publics : archives, bibliothèques…

Parcourir cet ouvrage illustré de reproduction de journaux et de portraits de journalistes, c’est non seulement suivre l’évolution de la presse douaisienne pendant environ cent cinquante ans, c’est aussi, à travers elle, revivre quelques grands moments de la cité.

Jean-Paul Visse. Société des Amis de Panckoucke, 2017, 426 p., 21 cm x 29, 7 cm, illustrations. ISBN : 978-2-918162-03-2

Autant qu’il m’en souvienne… Autobiographie

Le 4 septembre 1944, à peine vient-il de prendre possession des locaux désertés du Réveil du Nord, quotidien lillois interdit pour parution pendant l’Occupation, que Jean Piat est chargé par Augustin Laurent, chef de la Résistance socialiste dans le Nord, de sortir Nord-Matin. L’homme n’a pour tout bagage journalistique que l’expérience d’un hebdomadaire militant, La Bataille ouvrière, auquel il a consacré, après la mort de son fondateur, tous ses loisirs d’employé à la Mairie de Roubaix.

Successivement fondateur de l’Agence européenne de presse, directeur de l’Agence de presse pour la liberté, chef des services parisiens de Nord-Matin, avec entre deux un passage au service de presse de la présidence du Conseil sous Guy Mollet, Piat mettra fin à sa carrière de journaliste, à 56 ans, en 1967, lorsque Robert Hersant rachète le quotidien socialiste. Durant ces années, il a parcouru le monde, rencontré les célébrités du moment, découvert la face cachée des pays communistes…

Homme engagé, il a été le dessinateur de la têtière du journal clandestin Voix du Nord, il a milité pour l’Europe. Porté par « le socialisme démocratique », il a côtoyé Léon Blum, Jean Lebas, Augustin Laurent, Vincent Auriol, Guy Mollet…Plus tard, il s’est fait l’historien de sa ville natale. Il a publié une vingtaine d’ouvrages : romans, biographies, mais il a laissé aussi de nombreux inédits. Dans les années 1990, il a commencé à écrire ses mémoires qu’il ne termina jamais. À partir de quelque 570 feuillets, et sous l’un des titres arrêtés par Piat, Autant qu’il m’en souvienne, Bernard Grelle propose ici une autobiographie de l’ancien journaliste, enrichie d’une délicate introduction et d’un copieux apparat critique.

Bernard Grelle (éd.) Jean Piat. Lire à Roubaix-Société des Amis de Panckoucke, 2015, 178 p., 21 x 29,7 cm, illustrations. ISBN : 978-2-918162-02-5

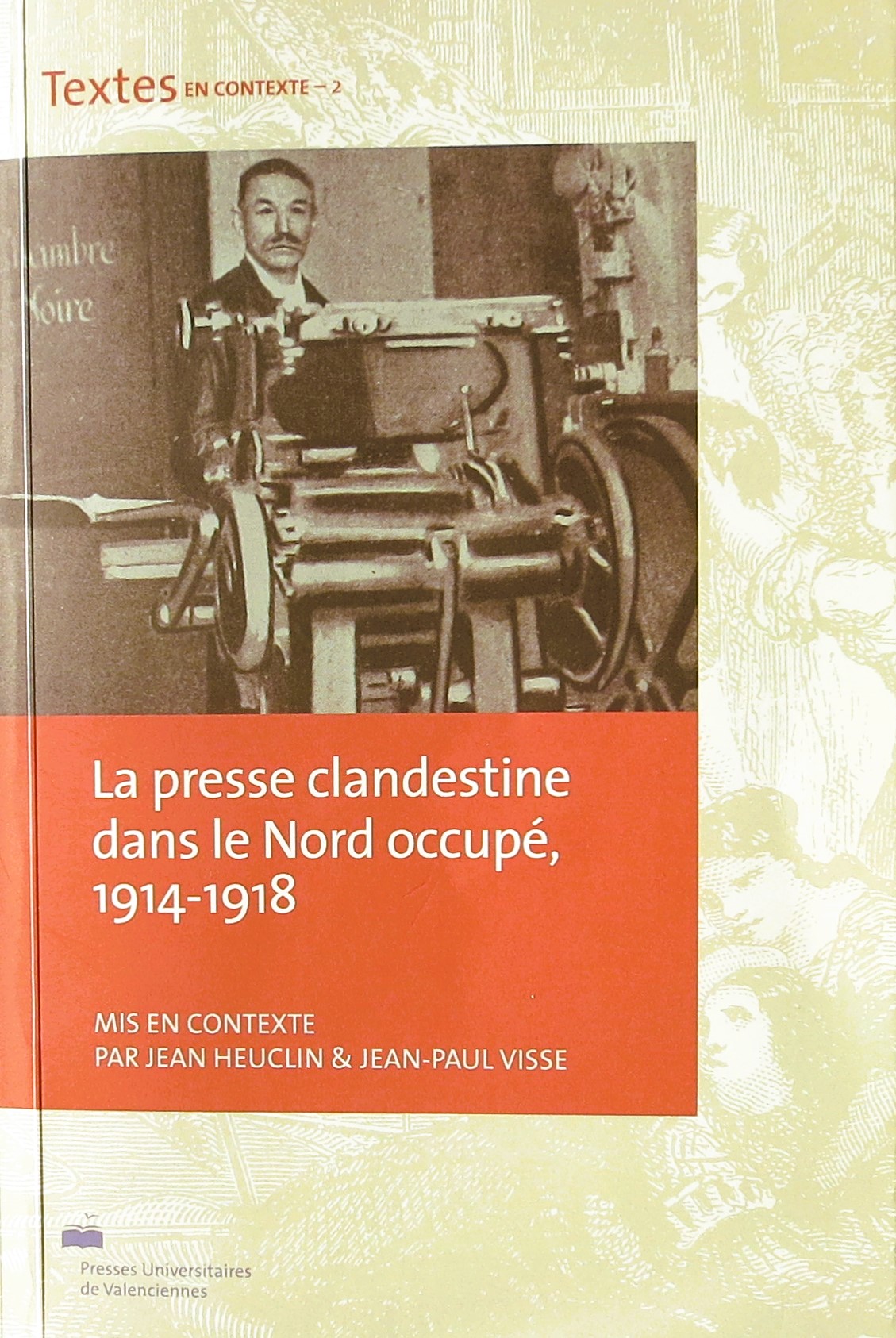

La presse clandestine dans le Nord occupé (1914-1918)

La Première Guerre Mondiale engendre un essor extraordinaire de la propagande dans les territoires occupés de France et de Belgique. Les autorités allemandes entendent ainsi faire adhérer la population à ses buts de guerre. En réaction, un groupe de jeunes enseignants des Facultés catholiques de Lille et de l’Institut technique roubaisien créent et développent une presse clandestine diffusée de janvier 1915 à décembre 1916 sous des titres divers, de La Patience à l’Oiseau de France. Ce journal connaît une audience certaine avant de voir ses protagonistes arrêtés et déportés.

Cet acte de résistance, restitué ici pour la première fois, nous éclaire sur un aspect souvent évoqué mais jamais véritablement analysé de la Grande Guerre. Il dessine aussi, en creux, les craintes et les espérances d’une population opprimée sous le joug de l’ennemi.

Jean Heuclin, Jean-Paul Visse (éd. J.-C. Desquiens), Presses universitaires de Valenciennes, coll. « Textes en contexte », 2014 p. 505, 15,5 x 23 cm. ISBN : 978-2-364240-2-47

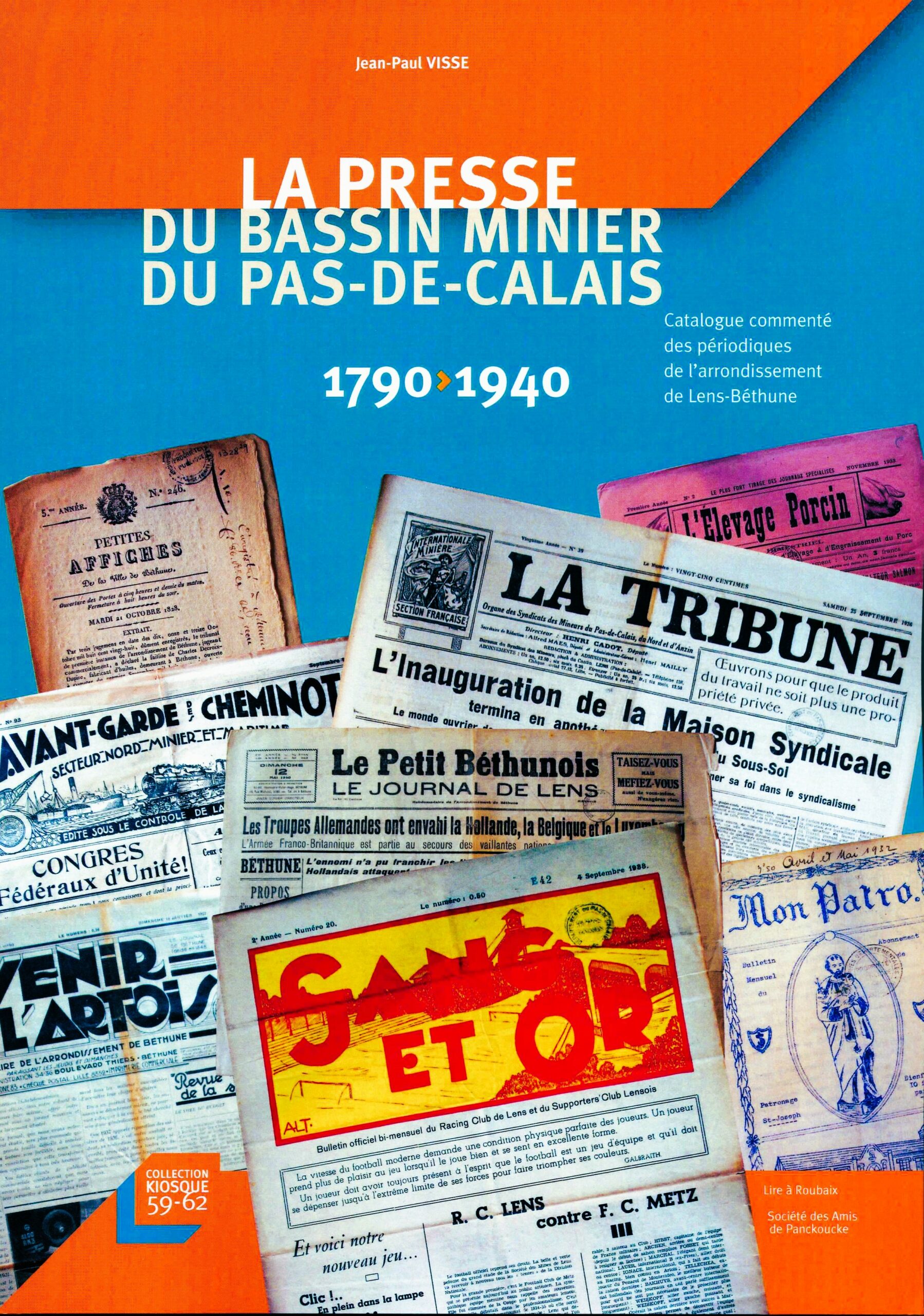

La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940.Catalogue commenté des périodiques de l’arrondissement de Lens-Béthune

Eugène Haynaut, Émile Basly, Benoît Broutchoux, Maurice Thorez, André Pantigny…, la liste est longue de ces grandes figures du bassin minier du Pas-de-Calais, élus, syndicalistes ou militants politiques, dont le nom est lié à l’histoire de la presse de ce territoire. Directeur d’un périodique, rédacteur en chef, éditorialiste ou chroniqueur occasionnel, la presse, avec la tribune, a été, pour eux, une arme au service de leurs idées, de leur combat en faveur d’une existence meilleure pour leurs concitoyens. Apparue au lendemain de la Révolution, la presse du bassin minier du Pas-de-Calais ne connaît cependant de véritable essor qu’avec l’avènement de la IIIe République, le développement de l’industrialisation et l’émergence de villes-champignons, jalouses de leur identité. À côté de journaux d’annonces plus anciens, les périodiques politiques ou syndicaux ont désormais trouvé, sur cette terre de souffrances, un terreau favorable, épousant les idées qui secouent cette seconde ère industrielle. Reflet des luttes menées par toutes les sensibilités, mais également de la solidarité et de la convivialité de cet arrondissement, cette presse, avec des titres surprenants, parle aussi de religion, de sport, de cinéma,… de tout ce qui fait cette culture si originale du bassin minier du Pas-de-Calais. Du simple bulletin paroissial au journal d’information générale, ce catalogue fait revivre près de quatre cents périodiques, dont certains comme La Tribune ou L’Avenir de l’Artois ont traversé toutes les vicissitudes de l’histoire.

Jean-Paul Visse. Société des Amis de Panckoucke et Lire à Roubaix, 2010, 350 p., 21 x 29,7 cm, illustrations. ISBN : 978-2-918162-01-8

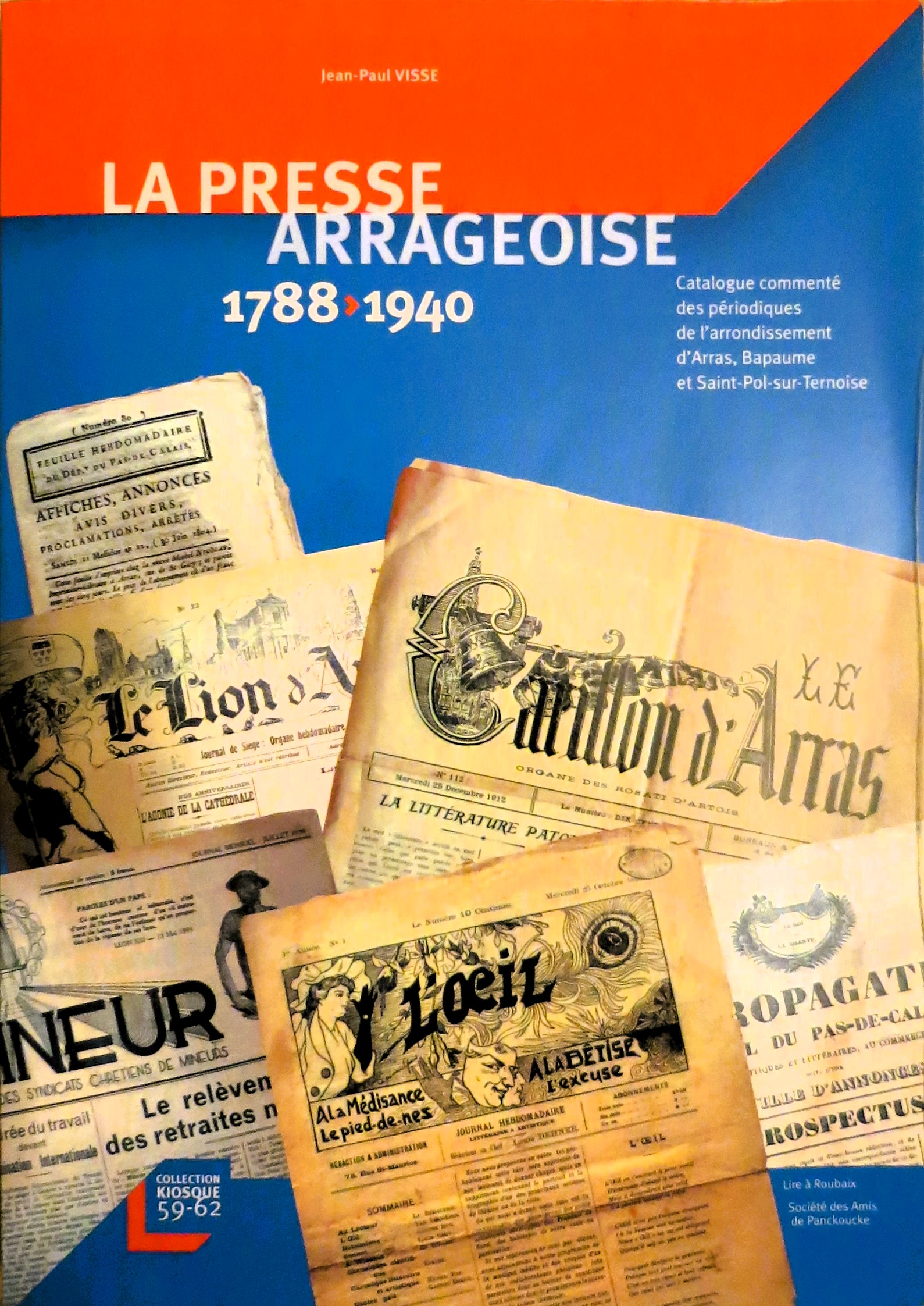

La Presse arrageoise. 1788-1940. Catalogue commenté des périodiques de l’arrondissement d’Arras, Bapaume et Saint-Pol-sur Ternoise

Décembre 1788. Petite révolution à Arras ! A quelques mois des États généraux paraît le premier périodique édité dans la ville, les Annonces, affiches, nouvelles et avis divers pour la province d’Artois, le Boulonnais et le Calaisis. Et qui plus est, rédigé par une femme et imprimé par une autre femme. Les débuts de la presse arrageoise sont tardifs. Pourtant capitale administrative, siège d’un évêché, centre culturel dynamique, Arras va connaître une multiplication de titres. Quotidiens, hebdomadaires… reflètent les combats politiques de leur époque, témoignent des préoccupations de la population au fur et à mesure que leur lectorat s’élargit. Des derniers mois de l’Ancien Régime à la fin de la IIIeRépublique, plusieurs centaines de périodiques voient ainsi le jour à Arras, mais aussi à Saint-Pol-sur-Ternoise, à Bapaume et ailleurs, rédigés par des journalistes, des imprimeurs, soucieux de faire fonctionner leurs presses, des militants ou des anonymes.

Du simple bulletin paroissial au grand journal d’information générale, cet ouvrage en présente près de cinq cents, dont un, Le Courrier du Pas-de-Calais, traverse pratiquement ces quelque cent cinquante ans et dont un autre, L’Abeille de la Ternoise, continue aujourd’hui sa mission d’informateur. L’histoire de ces périodiques est également une occasion de revisiter les grands moments de notre passé, de celui d’Arras et d’un certain nombre de cités de l’arrondissement.

Jean-Paul Visse. Société des Amis de Panckoucke et Lire à Roubaix, 2009, 472 p., 21 x 29,7 cm, illustrations. ISBN : 978-2-918162-00-1

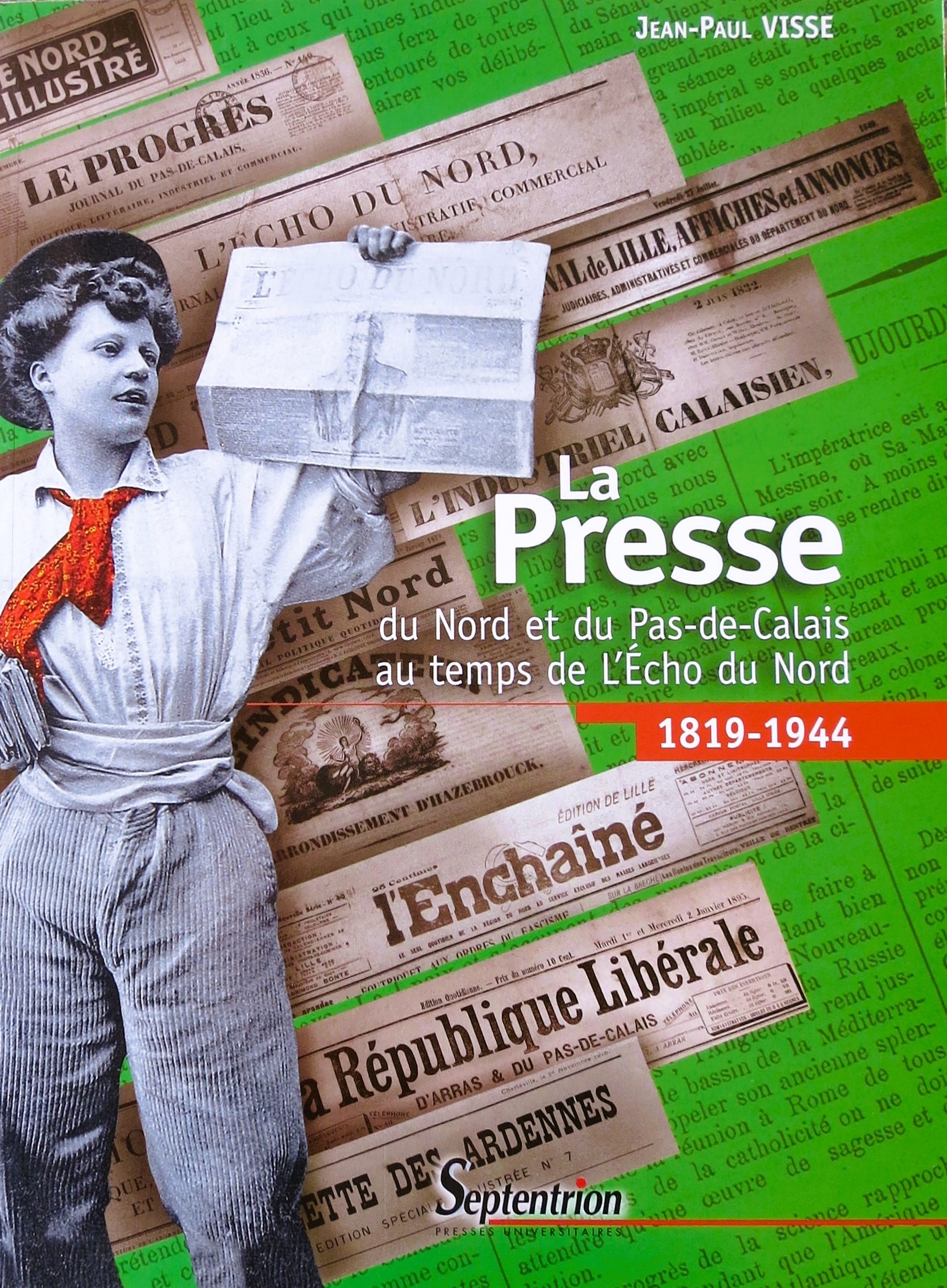

La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de L’Echo du Nord. 1819-1944

Cinq quotidiens édités à la veille de la Seconde Guerre mondiale à Lille, deux à Roubaix, à Arras, à Boulogne, à Calais, un à Dunkerque… Pendant longtemps, les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont été cités en exemple pour le pluralisme de leur presse. Terre de luttes politiques, ils ont donné, à chaque période de l’histoire, naissance à des journaux de plus en plus nombreux. De l’austère petite « feuille » de quatre pages, née au lendemain de la Restauration, au grand titre de l’entre-deux-guerres, illustré de photographies et aux dernières pages emplies de petites annonces, de la gazette lue par des abonnés au quotidien à 5 centimes où l’information locale prend ses aises, c’est toute l’histoire du développement de cette presse jusqu’à la Libération que raconte ce livre. Une histoire multiple ! De la censure à la loi du 29 juillet 1881, la conquête de la liberté y fut chèrement acquise. De la presse à bras à la rotative, en passant par la composition mécanique, les évolutions techniques contribuèrent largement à la transformation de ces journaux qui multiplient les éditions locales. Tout comme les hommes qui les firent : libraires, avocats, hommes de lettres, laissant par la suite la place à une véritable corporation de journalistes, mais aussi imprimeurs devenus hommes d’affaires…

Jean-Paul Visse, Presses universitaires du Septentrion, 2004, 280 p., 21 x 29, 7 cm, illustrations. ISBN : 978-2-85939-832-3

Catalogue commenté de la presse roubaisienne 1829-1914

Ni sous-préfecture, ni évêché, ni siège d’un tribunal, Roubaix, située à quelques kilomètres d’un chef-lieu de département, vit paraître de la Restauration à la veille de la Première Guerre quelque 250 périodiques.

A l’ombre du Journal de Roubaix dirigé par la famille Reboux pendant 89 ans, se succédèrent, depuis l’apparition de La Feuille de Roubaix, des titres, témoignant de l’âpreté du combat politique, mais aussi de la vivacité culturelle, sportive, économique d’une cité connaissant un développement industriel exceptionnel.

Dès qu’il le peut, l’auteur entraîne son lecteur au cœur de chaque titre. Il multiplie les détails sur son fondateur, son personnel, l’évolution de son équipement et de son organisation. Il pigmente le tout d’anecdotes restituant l’atmosphère de l’époque : la pression du pouvoir politique au moins jusqu’au vote de la loi de 1881, l’affrontement entre concurrents. Il entraîne souvent son lecteur à la découverte de périodiques originaux, voire inconnus avant ses recherches. Une œuvre de pionnier.

Bernard Grelle, Les Cahiers de Roubaix, n° 10, 2004,Lire à Roubaix et Médiathèque de Roubaix, 211 p. 21 x 29, 7 cm. ISBN : 2-95 211399-0-3

Un siècle de presse roubaisienne (1829-1914)

Fondée en 1842, ouverte quatorze ans plus tard mais fermée après trente-cinq ans de service, réouverte timidement en 1922, la bibliothèque de Roubaix ne prit son véritable essor qu’en 1959. Dépourvue de toute collection de journaux édités durant cette période, elle s’est lancée au début des années 1990 dans une vaste opération de recensement de ces titres, de leur localisation, enfin, après avoir persuadé les institutions dépositaires des collections, de microfilmage. Quelque quinze ans plus tard, cette opération de sauvegarde des périodiques parus à Roubaix jusqu’en 1914 était terminée. Cette quête pouvait être couronnée par une exposition organisée du 10 mars au 7 mai 2004.

C’est à cette occasion que fut publié cet élégant catalogue soigneusement mis en en page et illustré retraçant Un siècle de presse roubaisienne 1829-1914 autour de quelques thèmes : L’imprimeur, le journaliste et le crieur ; De l’abonné au lecteur ; Du bulletin économique au quotidien d’information ; Du boniment au slogan, de la vignette à l’image ; Cinq colonnes à la Une…

Médiathèque de Roubaix, 98 p., 17 x 22 cm, illustrations. ISBN : 2-909026-41-8

Nos journaux. Histoire et bibliographie de la presse périodique dans le département du Nord

L’ouvrage de l’érudit Georges Lepreux, fils d’un journaliste devenu archiviste, publié en 1896, est longtemps resté la référence dans un département où l’histoire de la presse ne suscita guère de vocations. Si Lepreux eut quelques devanciers qui publièrent dans des revues savantes des études sur les périodiques édités dans leur ville, il fut le premier à balayer tout le département.

Après avoir retracé l’histoire de la presse dans le Nord depuis la parution du premier périodique en 1746, ville par ville, il recense et présente plus ou moins longuement et, parfois, non sans erreurs quelque six cents titres. En son temps, ce travail rare fut récompensé par la Société d’Agriculture, des Sciences et des arts de Lille.

Les années ont passé, mais, malgré son âge et ses défauts – l’absence de sources, des omissions –, le « Lepreux » reste un outil précieux, ne serait-ce que pour connaître les périodiques aujourd’hui introuvables. Cet ouvrage est consultable sur internet https://hdl.handle.net/2027/nnc1.0315318028

Georges Lepreux, L. & G. Crépin Frères, éditeurs imprimeurs, 1896, tomes 1 et 2 (V-310, 300 p.)