La Société des Amis de Panckoucke a entrepris d'élaborer, progressivement, un dictionnaire des femmes et des hommes de presse des Hauts-de-France, de 1746 à la fin du XXe siècle, un dictionnaire de celles et ceux qui, en leur temps, ont fait la presse régionale qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire…, politique, culturelle, sportive… Seules conditions pour y figurer : être né ou mort dans l'un des départements de la région, y avoir, à un moment ou à un autre, fait une partie de sa carrière.

Ce projet ambitieux demande la mobilisation de nombreux participants, il se veut donc collaboratif. Point n'est besoin d'être adhérent à la Société des Amis de Panckoucke pour y participer. Historien, lecteur de journaux ou simple curieux, vous avez déjà rencontré, lors de vos recherches ou de vos lectures, des publicistes, des journalistes, des imprimeurs, ou, pourquoi pas, des crieuses et crieurs de journaux dont vous pensez qu'ils mériteraient de figurer dans un tel dictionnaire. Pour que ces renseignements ne se perdent pas, constituent une base de données utiles à d'autres recherches, la Société des Amis de Panckoucke vous convie donc à participer à ce travail de longue haleine.

Les contributeurs

Ont collaboré au dictionnaire des journalistes et hommes de presse du Nord-Pas-de-Calais :

Dominique Adam (†), Marie-Christine Allart, Jérôme Delavenne, Pierre-Jean Desreumaux(†), Marc Dubois, Bernard Grelle, Émile Henry, Maurice Leclercq, Jean-Pascal Vanhove, Marie Oudart (†), Evelyne Visse, Jean-Paul Visse, Philippe Waret.

A

-

ADAM (veuve)

Mme veuve Adam prend, en 1859, la succession de son mari à la tête de l’imprimerie Adam. En 1860, une société en commandite entre elle et ses deux fils, Paul et Jules, est créée pour l’exploitation de L’Indépendant dont la moitié lui appartient. En 1862, elle lance un journal d’annonces, les Petites Affiches du Nord et du Pas-de-Calais dont son fils Paul devient propriétaire en 1864.

Source(s) :AD Nord.

-

ADAM Charles

Charles Adam est rédacteur en chef et gérant duPetit Calaisien en 1888.

Source(s) :Le Petit Calaisien, 1888.

-

ADAM D’AUBERS

Fils d’un cultivateur-propriétaire d’Aubers Pierre Joseph Adam, Louis Vincent Auguste Adam prend à l’âge de 28 ans la succession de son beau-frère Bernard Alexis Aimé Joseph Wagrez, dit Wagrez l’aîné. Il est nommé imprimeur le 9 juillet 1836 et prend le nom d’Adam d’Aubers, pour éviter la confusion avec un autre imprimeur. De ses presses sort Le Mémorial de la Scarpe dont il est cofondateur et copropriétaire avec Duthilloeul. Ce journal change de titre le 15 mars 1848 et devient L’Indépendant . En 1838 Adam d’Aubers publie L’ouvrier dirigé par l’inspecteur d’Académie Hannequin.

Il meurt en septembre 1859, laissant une veuve Marie Anne Elise, qui prend sa succession, et deux enfants, Paul et Jules.

Source(s) :AN F/18/2018; AD Nord, 5 Mi 020 R 053; J.-P. Visse, La Presse douaisienne, Ibid.

-

ADAM Dominique

« Un sourire en coin, des yeux pétillants de malice, puis un grand rire qui emporte tout », écrit La Voix du Nord au lendemain de la mort de Dominique Adam. Tous ceux qui l’ont côtoyé gardent en effet le souvenir de « son indomptable joie de vivre », lui que les ennuis de santé n’avaient pas épargné. Né à Châlons-en-Champagne, Dominique Adam avait commencé sa carrière de journaliste en 1966 à La Dépêche de l’Aisne. Entré à La Voix du Nord trois ans plus tard, il y inaugure le bureau d’Hirson dans l’Aisne. En 1977, il est nommé chef adjoint de la rédaction de Maubeuge, puis en devient chef. En 1990, changement de cap, il arrive au siège du journal où il a été promu délégué de la direction chargé de la zone sud du Nord (Avesnois, Hainaut et Cambrésis). Il devient ensuite chargé de mission auprès du rédacteur en chef et quitte le journal en 2000. Dominique Adam qui a formé de nombreux jeunes journalistes qui, par la suite, accédèrent à des postes de responsabilité au sein de La Voix du Nord, a été également président de l’Association de défense de la qualité de la vie dans sa ville et membre de la chorale.

Source(s) :La Voix du Nord, 9 janvier 2016, édition de Lille.

-

ADAM Jules

Fils de Vincent Louis Adam, imprimeur, Jules Adam est, en 1859, à la mort de son père, propriétaire d’un quart des parts de la société en nom collectif et en commandite, créée pour l’exploitation du journal L’Indépendant édité à Douai. Lors de son mariage en 1860 avec Marie Langlois, âgée de 15 ans, il se déclare rentier. Il meurt à Paris le 22 décembre 1916.

Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 055, Arch. Paris, 16 D 10; J.-P. Visse, La Presse douaisienne, 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017.

-

ADAM Paul

Fils aîné de Vincent Louis Adam, dit Adam d’Aubers, Paul Vincent Adam est né le 2 octobre 1837 à Douai. Il est déclaré en présence de son grand-père Joseph Adam et de son oncle Hippolyte Romain Joseph Duthillœul, juge de paix. Bachelier ès lettres, il devient rédacteur au journal L’Indépendant en 1856. Après la mort de son père le 16 septembre 1859, il possède un quart de la Société en commandite créée pour l’exploitation du journal qu’il dirige ainsi que l’imprimerie. En 1864, à la suite de la retraite de sa mère, il obtient son brevet de libraire, lithographe, imprimeur. A cette occasion, sa mère écrit au ministre de l’Intérieur le 14 mai 1864 : « L’attachement de mon fils à la patrie et au souverain sont garantis par les précédents qu’ont su lui établir sa rédaction depuis 1856 et sa gérance depuis 1859 au journal L’Indépendant. » De son côté, le préfet du Nord note le 3 juin de la même année : « Le sieur Adam est le gérant d’un journal L’Indépendant qui porte à l’administration en toute circonstance un concours utile et dévoué. C’est un homme honorable jouissant de la considération publique et présentant à tous points de vue, les garanties désirables. » Malgré cet avis favorable du préfet, Paul Adam se voit refuser un brevet d’imprimeur en lettres pour Carvin en septembre 1864. En avril 1866, il revend sa société à Alphonse Casimir Laigle et Oscar Duthillœul. Il semble quitter le monde de l’imprimerie et Douai pour Paris où, rentier, il se marie le 18 octobre 1891 avec Catherine Pauline Bourgoin, elle-même rentière. Quelques mois après le décès de sa femme, il se remarie le 25 septembre 1899 à Courbevoie avec Caroline Amélie Vaudez, elle-même veuve.

Source(s) :AN F/18/2018, AD Nord, 5 Mi 020 R 053; J.-P. Visse, La Presse douaisienne, Ibid.

-

ADAM Vincent

-

ADRIENSENCE Elise

Cf. Bayot Elise

-

ADRIENSENCE Floribert

Né à Lecelles, Floribert Adriensence s’installe comme imprimeur-libraire, rue de Mons à Maubeuge. En 1871, il fonde la Feuille d’annonces du canton de Maubeuge qui devient successivement La Feuille d’annonces de Maubeuge , puis La Frontière. Il meurt le 17 janvier 1878 à l’âge de 39 ans. Sa femme, née Elise Bayot, prend sa succession.

Source(s) :AD Nord 1 Mi EC 392 R005.

-

ADRIENSENCE Gaston

Fils de Floribert Adriensence, Gaston Régnier Auguste Adriensence n’a pas encore 10 ans lorsqu’il perd son père. A 18 ans, après ses études au collège de Maubeuge puis au lycée de Valenciennes, il est engagé conditionnel. Il est incorporé au 128e RI à Sedan où il passe successivement caporal en mai 1887 et sergent en novembre de la même année au moment de « passer dans la disponibilité de l’année active ». A 20 ans, il est promu sous-lieutenant de réserve. Revenu à la vie civile, il se forme, pendant deux ans, au métier d’imprimeur chez Robbe à Lille, puis il rejoint l’entreprise familiale gérée depuis 1882 par son beau-père Ernest De Cagny. Quelques années plus tard, il lui succède comme directeur et rédacteur en chef de La Frontière, « principal et l’on pourrait dire unique rédacteur » selon le sous-préfet qui lui reconnaît « un certain talent » .Très actif, Gaston Adriensence n’hésite pas à engager des polémiques avec ses confrères pour défendre ses idées.

Attentif aux autres, il fait partie des fondateurs de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. En 1914, dès les premiers mois de la guerre, il crée l’office des prisonniers de Maubeuge. En novembre 1919, il se présente aux élections législatives comme candidat de la Fédération républicaine du Nord (tête de liste Louis Loucheur)

Terrassé par la maladie, il meurt le 9 avril 1920. Sa femme Eugénie Augustine Foulon prend sa succession à la tête de La Frontière.

Source(s) :AD Nord, 1 R 2178, 3 E 10174, 1T 222/24, La Frontière, 10 avril 1920.

-

AFCHAIN Paul

Ouvrier tisseur, Paul Afchain est licencié en raison de ses activités politiques et syndicales et devient employé à la mairie de Caudry. Membre du parti socialiste dès 1905, il fonde avec Auguste Beauvillain, conseiller municipal de Caudry à partir de 1908, l’hebdomadaire L’Action du Cambrésis et de l’Arrondissement de d’Avesnes dont il est gérant et rédacteur. Paul Afchain est secrétaire du syndicat des employés et ouvriers municipaux et responsable de l’Union locale CGT de Caudry. Durant l’entre-deux-guerres , il est secrétaire de la section locale de la SFIO et membre de la Commission administrative fédérale.

Source(s) :ADN M 149/142.

-

ALBERTIER

Albertier est rédacteur au Réformiste de Douai. En 1852, il est condamné, solidairement avec Pierre Lacquement, gérant, à 50 F d’amende pour diffamation envers le maire et le garde champêtre de Waziers.

Source(s) :AD Nord, 1T 222/7.

-

ALLE Pierre

Pierre Allé est rédacteur au Grand Echo du Nord en 1928 et 1929. Il quitte la presse régionale pour la presse parisienne où il est successivement journaliste au quotidien de François Coty, L’Ami du peuple , puis au Figaro.

Source(s) :AD Nord, M 149/142.

-

ALLECJournaliste

Allec est rédacteur à L’Echo du Nord en 1845.

Source(s) :BM de Lille, fonds Humbert.

-

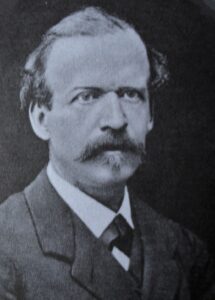

ALLEGRE Robert

La guerre a probablement changé le destin de Robert Edmond Maurice Allègre, fils de Louis Léonce Allègre, notaire, et de Marie Jeanne Louise Longhaye. Né à Lille le 8 avril 1884, il entre à l’école militaire de Saint-Cyr le 29 octobre 1903 et en sort en 1905 comme sous-lieutenant affecté dans l’infanterie coloniale. Nommé lieutenant en 1907, il séjourne au Tonkin jusqu’en mai 1910. Par la suite, il est affecté au Tchad jusqu’en avril 1913. Il se trouve au Gabon lors de la déclaration de guerre. En septembre 1914, il participe à la conquête du Cameroun et est promu capitaine en 1915. L’année suivante, il est grièvement blessé et doit être amputé. Durant cette période, il est cité deux fois à l’ordre de l’Armée et deux fois à l’ordre du régiment. Sa conduite lui vaut d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur, et par la suite de recevoir la croix du combattant et la médaille coloniale.

Cependant Robert Allègre doit quitter l’armée. Le 17 mai 1917, à Paris, il épouse Anne-Marie Langlais, veuve du vicomte Jean Carrelet, mort le 24 octobre 1914 à Dixmude, et fille d’Henri Langlais, directeur du quotidien lillois La Dépêche . Après l’armistice, il se tourne vers le journalisme. Il prend la direction de la rédaction du Nouvelliste , édition du soir de La Dépêche . Parallèlement, il crée et rédige dans ce dernier quotidien une page coloniale hebdomadaire qui obtient en 1929 la grande médaille de vermeil de la propagande coloniale. En septembre 1932, il est promu officier de la Légion d’honneur. Par la suite, Robert Allègre est nommé codirecteur avec son beau-père à qui il succède à la tête de La Dépêche lors de sa mort en juin 1938. La Dépêche disparaît en mai 1940. Installé à Paris durant l’Occupation, il devient chef de service à la répartition du papier. A partir de 1945, il dirige une imprimerie. Le 12 mai 1947, il est élevé au grade de commandeur de la Légion d’honneur.

Président de l’Association professionnelle des journalistes du Nord à partir de 1938, Allègre était président du Groupement des amputés de guerre du Nord et du Pas-de-Calais.

Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 350 R039, M 127/7, dossier Allègre du 9 septembre 1932, M 149/142, dernier trimestre 1937; Site Léonore, dossier de légionnaire; Journal des Débats, 27 mai 1917.

-

AMIGUES Jules

Né en 1829 à Perpignan, Jules Amigues commence sa carrière dans la presse comme correspondant du Temps en Italie, puis il entre en 1864 au Moniteur universel pour lequel il est en poste à Florence, il collabore également à d’autres quotidiens. Fidèle à la cause bonapartiste, il est, en 1871, l’une des figures de proue de l’Union du Commerce et de l’Industrie qui tenta d’arriver à un compromis entre Versailles et Paris afin d’arrêter la guerre civile pendant la Commune. En janvier 1873, il participe aux obsèques de Napoléon III à Chislehurst en Angleterre. Il fait également partie de la délégation chargée de reconnaître à l’académie royale de Woolwich en Angleterre le corps du prince impérial, Louis-Napoléon, tué le 1er juin 1879 par les zoulous en Afrique du sud. Poursuivant sa carrière de journaliste, Amigues est notamment chroniqueur au Moniteur universel, directeur de L’Espérance nationale, rédacteur en chef de L’Ordre. Il collabore au Figaro et au Petit Caporal. En septembre 1877, il fonde, à Cambrai, L’Aigle du Nord. Journal de la démocratie impériale, en vue des élections législatives du 14 octobre où il est élu député de la 2e circonscription, battant le député sortant Bertrand-Milcent. Invalidé l’année suivante, il ne réussit pas à se faire réélire face à son ancien adversaire. Il est à nouveau battu en 1879, à la mort de Bertrand-Milcent, et lors des élections générales de 1881 remportées par Cirier.

Auteur de nombreux romans et contes, Jules Amigues meurt à Paris le 29 avril 1883.Source(s) :Base de données des députés français depuis la Révolution.

-

ANDRE Arthur

Fils d’Etienne Bertrand André, fileur de coton, et d’Emilie Langnelin, Arthur André est d’abord compositeur typographe de La Gazette de Douai. Il est ensuite reporter au journal L’Echo douaisien et correspondant du quotidien conservateur lillois La Dépêche du Nord.

La police le présente comme « très roublard », mais aussi « un collaborateur précieux et dévoué pour les journaux qui l’occupent ». Elle ajoute : « Il se conduit bien et n’a pour vivre que le produit de son travail. »

Marié, père d’un garçon, il meurt à l’âge de 48 ans le 30 janvier 1903.

Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 059 et 1T 222/8.

-

ANGLEBERT (d’) Clément

Docteur en droit, Clément d’Anglebert est propriétaire du Messager du Nord, journal monarchiste et catholique, édité à Dunkerque à partir de février 1868. Celui-ci prend la périodicité quotidienne à partir de 1872, puis, en décembre 1873, son propriétaire lui donne le nom de Journal de Dunkerque et du Nord de la France, politique, commercial et d’annonces. Selon Emile Bouchet, « ses connaissances variées, la solidité de ses articles, la courtoisie de sa polémique lui acquirent une influence personnelle qui lui valut, un instant, une place au conseil municipal ; mais on peut dire qu’il ne tira pas de sa situation tout le parti qu’il eut pu en obtenir, dans l’intérêt même du journal. Fatigué et malade, il ne prêta pas toujours aux questions purement locales, toute l’attention qu’elles méritaient, surtout dans un port, dont l’importance commerciale et maritime commençaient à prendre un grand développement. Les questions générales et d’économie politique le séduisaient davantage, il les possédait bien, il les trouvait plus faciles à traiter, et le pouvait faire aisément du fauteuil où la souffrance l’immobilisa longtemps. » Le Journal de Dunkerque et du Nord de la France, paraît jusqu’au 31 décembre 1881.

Source(s) :Emile Bouchet, «La Presse dunkerquoise», Bulletin de l’Union faulconnier, 1899., J.-P. V.

-

ANNEQUIN Paul

Né en Isère en 1855, Paul Joseph Annequin accomplit une grande partie de sa carrière professionnelle à Lille. En 1885, il est nommé rédacteur en chef du nouveau quotidien républicain, Le Réveil de l’Ain édité à Bourg-en-Bresse. En 1906, il arrive dans le Nord où il est secrétaire de rédaction au Réveil du Nord . Il quitte le quotidien socialiste lillois pour la presse parisienne. Après la Première Guerre, il revient au Réveil du Nord où il est secrétaire de rédaction aux informations générales. A partir de décembre 1921, il tient dans Le Réveil illustré la “Chronique gastronomique” qui devient en 1924 “La cuisine familiale” plus adaptée au lectorat ouvrier du quotidien. Hospitalisé à l’hôpital Saint-Sauveur à Lille pour y subir une opération, il meurt le 6 février 1928 à l’âge de 73 ans.

Source(s) :AD Nord, 3 E 15456; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 7 février 1928.

-

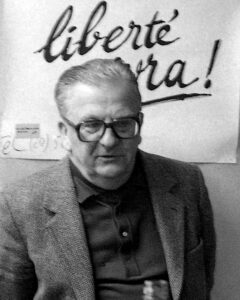

ANSART Gustave

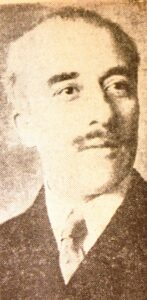

Né dans une famille ouvrière du quartier du Pile à Roubaix, Gustave Ansart est d’abord métallurgiste. Réfractaire au S.T.O., il entre au P.C.F. en 1944 et il est élu au conseil municipal de Roubaix en 1947. Il est nommé secrétaire de l’Union syndicale des métallurgistes du Nord, et, parallèlement, il monte dans l’appareil du parti : secrétaire de la Fédération du Nord en 1955, du Comité central en 1956. De 1956 à 1958, il est député de Roubaix. En 1973 il est élu député de Denain où il sera réélu sans interruption jusqu’à sa mort.

Grâce aux stages syndicaux, aux écoles du parti, l’ancien métallo se cultive. Il prend la direction du quotidien régional communiste Liberté en 1958, qu’il garde jusqu’en 1982. Il défend âprement son journal, refusant qu’on « mise tout sur L’Humanité ». Veillant aussi bien au contenu qu’à la vente du journal, il est à l’origine des comités de diffusion de Liberté, qui « ont permis au journal de survivre dix ans de plus » selon René Gabrelle, ancien journaliste au quotidien communiste.

Source(s) :«Hommage : Il y a 20 ans, Gustave Ansart», Lille, Liberté hebdo, Arras, Liberté 62, 2010, 12 p.

-

ANSELIN Rémy

Pseudonyme de Joseph Dessaint.

-

ANTHYME Lucien

Né dans une famille d’agriculteurs du Pas-de-Calais, Lucien Anthyme conserva des attaches avec le monde de la terre durant toute sa carrière. Il sort de l’Ecole nationale de Grigon, en 1942, avec le titre d’ingénieur, et poursuit ses études à l’Institut national d’agronomie.

Réfractaire au STO pendant la guerre, il entre à la direction des services agricoles du Pas-de-Calais à la Libération avant de rejoindre le service économique de La Voix du Nord le 15 mai 1946. Ses compétences en matière agronomique y font merveille et en mars 1963, le ministre de l’Agriculture, Edgard Pisani le fait chevalier du mérite agricole. En 1976, il est promu officier. Chef du service économique, Lucien Anthyme, grand journaliste et homme de cœur, a formé de nombreux jeunes confrères qui s’exprimeront tant à La Voix du Nord que dans d’autres médias. Il prend sa retraite en 1984.

Source(s) :La Voix du Nord juin 1986.

-

ARDOUIN Victor-Eugène, dit Ardouin-Dumazet

Fils de Pierre Ardouin, ouvrier imprimeur sur indiennes, et d’Adelle Hammer, Victor-Eugène Ardouin, né le 12 janvier 1852, n’a qu’une instruction primaire qu’il complète par des cours du soir alors qu’il est employé de bureau dans une fabrique d’extrait de châtaignier à Lyon. Lors de la guerre de 1870, il s’engage comme volontaire. De retour à la vie civile, il s’engage une nouvelle fois et se retrouve en Algérie pour cinq ans. A Tlemcen, il participe à la formation d’une société de géographie et donne un cours régulier.

A son retour en France, il est clerc de notaire à Saint-Symphorien-d’Ozon tout en donnant un article hebdomadaire au Courrier de Tlemcen et des chroniques sur l’Algérie au Courrier de Lyon dont il devient rédacteur politique de 1876 à 1879. Directeur du Petit Oranais, il est embauché à La Petite Gironde de Bordeaux, puis arrive à L’Echo du Nord où pendant quatre ans, il est secrétaire de rédaction. En 1885, il est nommé directeur politique du journal La Charente , puis rédacteur en chef de L’Avenir de la Sarthe. A cette époque, il publie un premier roman sous forme de feuilleton Brigands de Braconne , mais aussi des études militaires et notamment Le 12e Corps d’Armée et les manœuvres de 1886. Ardouin-Dumazet est devenu un spécialiste des affaires militaires lorsqu’il collabore au quotidien Le Temps. Pour ce journal, mais aussi pour Le Figaro et L’illustration, il parcourt divers pays d’Europe. Il donne des chroniques militaires dans de nombreux périodiques de province, c’est ainsi que les lecteurs du Grand Echo retrouvent sa signature jusqu’à la veille de la Première Guerre. A partir de 1893, il commence à publier l’ouvrage qui fera sa renommée et sera couronné par plusieurs prix Voyage en France. Ce travail dans lequel il décrit toutes les activités agricoles, industrielles, artistiques des territoires qu’il traverse comprendra soixante-dix volumes qui seront actualisés et réédités. C’est en 1899 qu’il fait paraître les tomes 18 et 20 consacrés à la région du Nord : Flandre et littoral du Nord, et Artois, Cambrésis, Hainaut.

Déjà titulaire de la médaille de 1870-1871, Ardouin-Dumazet est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1896, puis il est promu officier en 1927.

Devenu entreposeur spécial de tabacs, il meurt à Arsonval dans l’Aube à l’âge de 88 ans, le 16 mai 1940.

Source(s) :C.-E. Curinier (dir.), Dictionnaire national des contemporains, Paris, Office général d’édition, tome 3, p. 204-205, consultable sur Gallica; site Leonore, dossier de Légion d’honneur.

-

ARMAND Eugène

Lorsqu’il se marie le 10 octobre 1902 à La Madeleine-sous-Montreuil avec Marie Florine Hélène Segret, née à La Calotterie, Eugène Charles Armand est typographe à Montreuil-sur-Mer. Lors du recensement de 1911, domicilié dans cette même ville, il est publiciste chez Delambre, imprimeur, éditeur et propriétaire de l’hebdomadaire L’Echo de la Canche. Après la mort de son patron, il devient rédacteur détaché à Montreuil-sur-Mer du quotidien Le Télégramme du Pas-de-Calais édité à Boulogne-sur-Mer. Il est membre de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais.

Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 535/5 et 5 MIR 588/11; Le Mémorial artésien 1er avril 1913.

-

ARNOLD Auguste Charles, Joseph

Editeur-gérant de La Gazette de Flandres et d’Artois de 1833 à 1854, Auguste Arnold a ensuite dirigé Le Journal du peuple (1864-1865), avant que ce dernier ne soit absorbé par Le Courrier populaire du Nord de la France, journal auquel il collabore sous le pseudonyme d’Adventif. Lors du lancement de La Vraie France en 1871, il fait partie de la rédaction jusqu’à sa mort survenue après une courte maladie.

Source(s) :Hippolyte Verly, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, Lille, Leleux, 1869.

-

ARNOULT Paul

Après des études au collège Stanislas, Paul Hector Jules Arnoult enseigne le français dans un collège de Londres. A son retour, il entre comme secrétaire de rédaction au quotidien Le Courrier du Pas-de-Calais. Il occupe également les mêmes fonctions à l’hebdomadaire Le Pas-de-Calais édité par la même société. Lors de la création du Courrier sportif, page rose qui paraît deux fois par semaine dans le quotidien, il devient rédacteur sportif. Paul Arnoult est tué le 19 mai 1940 lors du bombardement d’Arras alors qu’il sortait du cimetière.

Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 160/29; Le Courrier du Pas-de-Calais, 5 juillet 1940.

-

ASSOIGNON Paul

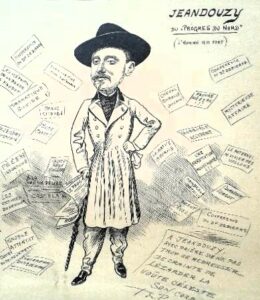

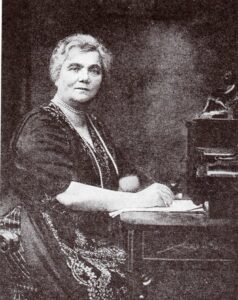

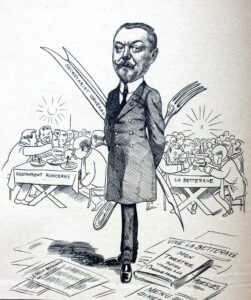

Né à Lille, dans le quartier populaire de Saint-Sauveur, où son père était serrurier et sa mère couturière, Paul Joseph Assoignon commence sa carrière de journaliste en 1881 comme reporter au Progrès du Nord à Lille.

Il passe successivement rédacteur, puis secrétaire de rédaction, secrétaire général et rédacteur en chef. Parallèlement, il assure la correspondance des journaux Le Temps, Le Petit Parisien, Le Journal, Le Petit Bleu de Bruxelles. Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord en 1902, il en est le premier trésorier. Durant la Première Guerre, resté à Lille occupée par les Allemands, Paul Assoignon devient secrétaire général de la mairie de Lille, aux côtés de Charles Delesalle. Après la Délivrance, il reprend son métier de journaliste, comme correspondant régional de plusieurs titres parisiens. En décembre 1923, appelé à témoigner dans une affaire de bagarres entre des camelots du roi et des policiers à l’occasion de la venue à Lille de l’ancien ministre de l’Intérieur Malvy, condamné à cinq années de bannissement en 1918, il refuse de témoigner, invoquant le secret professionnel. Menacé d’une amende par le juge d’instruction, Paul Assoignon est vivement défendu par Henri Langlais, président de l’Association professionnel des journalistes du Nord. Ardent défenseur de l’école publique, il fut délégué cantonal, membre de la Caisse des écoles de Lille, il fut également l’un des fondateurs du Denier des écoles laïques. A ce titre, il est nommé officier d’Académie en 1887 et officier de l’Instruction publique en 1893. Il était aussi un grand amateur des choses militaires et un homme altruiste, toujours prêt à organiser, fêtes, concerts ou autres afin de recueillir de l’argent pour des associations charitables. Fondateur de la société de gymnastique « La Patriote », il crée l’œuvre de L’Arbre de Noël qui, tous les ans, distribue des jouets et des vêtements aux enfants pauvres de Lille, aux malades des hôpitaux et aux orphelins des hospices.

Il passe successivement rédacteur, puis secrétaire de rédaction, secrétaire général et rédacteur en chef. Parallèlement, il assure la correspondance des journaux Le Temps, Le Petit Parisien, Le Journal, Le Petit Bleu de Bruxelles. Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord en 1902, il en est le premier trésorier. Durant la Première Guerre, resté à Lille occupée par les Allemands, Paul Assoignon devient secrétaire général de la mairie de Lille, aux côtés de Charles Delesalle. Après la Délivrance, il reprend son métier de journaliste, comme correspondant régional de plusieurs titres parisiens. En décembre 1923, appelé à témoigner dans une affaire de bagarres entre des camelots du roi et des policiers à l’occasion de la venue à Lille de l’ancien ministre de l’Intérieur Malvy, condamné à cinq années de bannissement en 1918, il refuse de témoigner, invoquant le secret professionnel. Menacé d’une amende par le juge d’instruction, Paul Assoignon est vivement défendu par Henri Langlais, président de l’Association professionnel des journalistes du Nord. Ardent défenseur de l’école publique, il fut délégué cantonal, membre de la Caisse des écoles de Lille, il fut également l’un des fondateurs du Denier des écoles laïques. A ce titre, il est nommé officier d’Académie en 1887 et officier de l’Instruction publique en 1893. Il était aussi un grand amateur des choses militaires et un homme altruiste, toujours prêt à organiser, fêtes, concerts ou autres afin de recueillir de l’argent pour des associations charitables. Fondateur de la société de gymnastique « La Patriote », il crée l’œuvre de L’Arbre de Noël qui, tous les ans, distribue des jouets et des vêtements aux enfants pauvres de Lille, aux malades des hôpitaux et aux orphelins des hospices.Franc-maçon, il a été initié à la loge « L’Etoile du Nord » en avril 1866. Il est l’auteur d’un ouvrage sur le siège de Lille et de plusieurs revues jouées aux Bouffes lilloises. Son activité lui valut plusieurs décorations, il était notamment chevalier de la Légion d’honneur, de l’Ordre de la couronne de Belgique et du mérite agricole.

Il meurt à l’âge de 71 ans le 19 mai 1931 après une très longue maladie.

Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord de la France; Le Grand Écho du Nord, 20 mai 1931 {Assoignon, Paul}; «Les journalistes peints par eux-mêmes : Paul Assoignon du Progrès du Nord» (+ dessin), La Vie flamande illustrée, n° 17, 16 mai 1903; site Léonore, dossier de légionnaire; Le Grand Echo du Nord 18 et 22 décembre 1923.

-

AUBERT Maurice

Pseudonyme de Louis Robichez, rédacteur au Journal de Roubaix.

-

AUBRY Gilbert

Son père, Albert Aubry, fut l’un des fondateurs du Nord Littoral avec Jean Baratte. C’est donc tout naturellement que le jeune Gilbert rejoint le journal en 1957, à tout juste 20 ans. Il ne le quittera qu’en 2007, après 50 ans d’activité, pour prendre une retraite active, consacrée en partie à la photographie, son hobby.

Source(s) :Nord littoral, 24 mars 2021.

-

AUDEBERT Paul

Fils d’un tailleur parisien, Paul Audebert est né le 18 septembre 1875. Etudiant à la Sorbonne, il y obtient une licence ès lettres. Il exerce alors comme professeur de musique. Après son service militaire, en 1899, il se tourne vers le journalisme. Il travaille d’abord à L’Avenir de l’Orne et de la Mayenne, édité à Alençon, où il signe ses éditoriaux du pseudonyme de René Mailly. En 1902, il est nommé directeur et rédacteur en chef de l’hebdomadaire L’Avenir du Jura paraissant à Dôle. Membre du Parti radical et radical-socialiste dont il est le délégué pour le Jura, il fait partie, en 1908, des fondateurs de L’Action jurassienne qui prend la suite de L’Avenir du Jura. Il en assume la rédaction en chef jusqu’en 1921. C’est à cette date qu’il arrive dans le département du Nord. Il est d’abord secrétaire général de la rédaction du quotidien Le Progrès du Nord qu’il quitte trois ans plus tard pour entrer au Grand Echo du Nord de la France. Chef du bureau de Douai, il suit notamment tous les procès d’assises. Parallèlement, Paul Audebert collabore à plusieurs revues littéraires et il est l’auteur de plusieurs pièces musicales.

Officier d’académie en 1908, médaille d’argent de la mutualité en 1931, proposé onze fois pour la Légion d’honneur de 1927 à 1939, il n’obtient pas la croix de chevalier.

Pendant l’Occupation, toujours en poste au Grand Echo du Nord, il est également le gérant du Journal de Douai, un bulletin d’information qui paraît sous le contrôle des Allemands jusqu’en octobre 1942.

Membre de l’Association des journalistes républicains depuis 1920, Paul Audebert est, avec Paul Béghin, cofondateur, le 26 mai 1924 à Lille, de la première section régionale du Syndicat national des journalistes.

Source(s) :Archives Paris, V 4 E 2521; AD Nord, M 127/8.

-

AVINEE Pascal

Fils d’un gendarme, Pascal Avinée était attaché au département photo du magasin Le Printemps, à Lille, quand il fut engagé le 1er février 1968 par La Voix du Nord pour son édition de Cambrai. Sa bonne connaissance du Cambrésis où il avait passé une partie de son enfance et son adolescence, son père appartenant à la compagnie de gendarmerie de l’arrondissement, rendait de grands services à l’équipe rédactionnelle d’autant plus qu’elle se doublait d’une facile adaptation à tous les milieux et d’une grande disponibilité. Un problème de santé l’a trahi à l’âge de 42 ans.

-

AYASSE Alphonse

Né à Montluel, dans le Lyonnais, Alphonse Michel Louis Ayasse est élève au lycée de Bourg-en-Bresse où il fait de brillantes études. Arrivé dans le département du Nord, où il se marie avec Alida Zoé Michel en 1875, il est administrateur, rédacteur en chef et copropriétaire avec Lepez du journal valenciennois L’Impartial du Nord. Il est également directeur régional d’une compagnie d’assurances. Le Grand Echo du Nord le décrit comme « un lettré, un amateur d’art et polémiste de talent ».

Membre de la Société d’agriculture, sciences et arts de l’arrondissement de Valenciennes, il meurt le 11 novembre 1906.

Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord de la France; Le Grand Echo du Nord, 14 novembre 1906.

-

AYRAUD-DEGEORGE Horace

Petit-fils de Frédéric Degeorge et fils de Pierre Ayraud-Degeorge, Horace Ayraud-Degeorge naquit le 7 juillet 1850 à Arras où son père est journaliste au Progrès du Pas-de-Calais.

Il a à peine 17 ans quand son père se suicide en mai 1867 à Croissy. Pour subsister, il devient correcteur d’imprimerie. Il collabore ensuite à divers journaux : en 1869, il entre au quotidien Le National puis passe au Mot d’ordre où il fait la rencontre du journaliste Olivier Pain. Par l’intermédiaire de ce dernier, il fait la connaissance d’Henri Rochefort et entre au quotidien L’Intransigeant en 1880. Pendant vingt-quatre ans, il en est le secrétaire de rédaction, signant également des articles sous divers pseudonymes : Villiers, Frédéric Didier, Adrien Cayrol. Il est le témoin de Rochefort lors de la plupart des duels dans lesquels le directeur de L’Intransigeant est engagé. Pendant les années d’exil de Rochefort, il assume même la direction du journal.

En arrêt de travail le 5 octobre 1904 pour subir une opération d’un phlegmon, son nom disparaît quelques jours plus tard de la manchette d’un journal en déclin depuis plusieurs années. Rochefort le remplace brutalement, ne lui laissant plus la possibilité que « d’apporter des articles qui passeront suivant que les nécessités budgétaires du journal le permettront ». Ayraud-Degeorge poursuit en justice la société de L’Intransigeant et réclame alors 25 000 F de dommages et intérêts, il en obtient 5 000 à titre d’indemnités en juin 1905.

Ayraud-Degeorge devient critique d’art au Rappel puis au XIXe Siècle. Parallèlement, il est trésorier de l’Association des journalistes parisiens de 1909 à 1918. Il est l’auteur, avec Ernest Vauquelin, de l’ouvrage Aimée du roi, paru en 1883.

Il meurt à Paris le 2 février 1922.

Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5MIR 041/38; Le Figaro, 5 août 1869; Le Matin, 1er et 21 juin 1905; La Petite République, 1er juin 1905; Le Rappel, 11 mai 1906; Le XIXe Siècle, 21 mars 1910.

-

AYRAUD-DEGEORGE Pierre

Originaire de Charente-inférieure – Rochefort ou Aigrefeuille, selon les actes d’état civil –, Pierre Alexandre Ayraud, fils de Pierre Jacques Ayraud, cultivateur, et de Magdeleine Courtin, est avocat à Amiens quand il commence à collaborer au Progrès du Pas-de-Calais, journal républicain édité à Arras . En juin 1846, il épouse la fille du rédacteur en chef, Frédéric Degeorge, Jeanne, âgée de 21 ans. Il prend désormais le nom de Ayraud-Degeorge. Rédacteur dans ce journal arrageois, il en devient rédacteur en chef en 1848. Nommé sous-préfet de Boulogne en avril 1848, il ne reste qu’une dizaine de jours dans ce port de la Manche, il est ensuite préfet du Var de juillet 1848 à janvier 1849. Remplacé par Georges Eugène Haussman, il reprend ses fonctions au Progrès du Pas-de-Calais. Lors du coup d’Etat de décembre 1851, le journal est suspendu. Proscrit, Ayraud-Degeorge doit s’enfuir. Arrêté, il est condamné par la commission mixte du Pas-de-Calais à être interné pendant quelques mois à Angoulême. Finalement, il choisit de s’exiler à Bruxelles, Charles Hugo lui consacre d’ailleurs une belle page dans ses Hommes de l’exil. Autorisé à rentrer par décret du président de la République, Ayraud-Degeorge regagne Arras le 8 août 1852 et reprend une nouvelle fois ses fonctions au sein du journal arrageois. Après l’internement de son beau-père pour raisons de santé en mars 1854, il assume seul la gérance du journal et la rédaction en chef jusqu’à sa suspension en août 1857 après plusieurs avertissements. Le lendemain, Ayraud-Degeorge lance une feuille non politique Le Pas-de-Calais dont la parution est éphémère, à peine une quinzaine de jours. Il la remplace immédiatement par L’Echo du Pas-de-Calais qui disparaît après quatorze mois d’existence. En juin 1859, il lance Le Propagateur du Pas-de-Calais . L’affaire tourne court, le journal cesse de paraître le 30 octobre de la même année. Ayraud-Degeorge est cependant autorisé à le continuer le 1 er juin 1860 à Lille sous le titre Le Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais. Le 5 octobre, il doit, à nouveau, renoncer, cédant son journal à un groupe de légitimistes lillois.

Pierre Ayraud-Degeorge gagne alors Paris où il habite 17, rue des Moines. Dans une situation très précaire, ne subsistant que grâce à l’aide de deux amis, il se suicide le 31 mai 1867, l’âge de 51 ans, en se jetant dans la Seine à Croissy.

Auteur des ouvrages André Bernard ou le siège de Valenciennes, avec Eugène Fillon, et La Dentellière d’Arras , il était le père d’Horace Ayraud-Degeorge, qui sera secrétaire de rédaction à L’Intransigeant.

Source(s) :AD Charente-maritime, 3 E 311/190; AD Pas-de-Calais, 5MIR 041/46; AD Yvelines, 4 E 729; Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009; La Gazette du Midi, 3 avril 1852; Journal des débats politiques et littéraires, 9 avril 1852; Journal du Cher, 14 septembre 1852; Le Figaro, 2 juin 1867.

B

-

BAILLEUL Augustin

Rédacteur au Bloc des rouges édité à Noeux-les-Mines en 1925-1926.

-

BAILLEUL Charles

Ancien répétiteur au collège d’Avesnes, Jules Charles Bailleul quitte l’enseignement pour le journalisme. Fils de Charles Constant Bailleul et d’Isaline Josèphe Millot, né au Cateau-Cambrésis, il entre au Réveil du Nord à Lille où, sous le pseudonyme de Floridon, il s’occupe principalement des questions locales. Bien qu’« acquis au socialisme » selon la police, Bailleul ne trouve pas Le Réveil du Nord « assez solide » et il entre à L’Echo du Nord en août 1895. Il quitte Lille pour Dunkerque où il est secrétaire de rédaction du Phare du Nord, quotidien radical. En janvier 1903, il est nommé rédacteur en chef. Quelques mois plus tard, il se marie à Saint-Pol-sur-Mer avec Maria Elise Angèle Roche, âgée de 20 ans. En 1909, il choisit une autre orientation professionnelle, il est nommé directeur de l’octroi de Dunkerque en remplacement d’Alfred Roche, son beau-père, qui vient de prendre sa retraite. En 1927, Charles Bailleul divorce et se remarie avec Eva Deckmyn.

Ancien répétiteur au collège d’Avesnes, Jules Charles Bailleul quitte l’enseignement pour le journalisme. Fils de Charles Constant Bailleul et d’Isaline Josèphe Millot, né au Cateau-Cambrésis, il entre au Réveil du Nord à Lille où, sous le pseudonyme de Floridon, il s’occupe principalement des questions locales. Bien qu’« acquis au socialisme » selon la police, Bailleul ne trouve pas Le Réveil du Nord « assez solide » et il entre à L’Echo du Nord en août 1895. Il quitte Lille pour Dunkerque où il est secrétaire de rédaction du Phare du Nord, quotidien radical. En janvier 1903, il est nommé rédacteur en chef. Quelques mois plus tard, il se marie à Saint-Pol-sur-Mer avec Maria Elise Angèle Roche, âgée de 20 ans. En 1909, il choisit une autre orientation professionnelle, il est nommé directeur de l’octroi de Dunkerque en remplacement d’Alfred Roche, son beau-père, qui vient de prendre sa retraite. En 1927, Charles Bailleul divorce et se remarie avec Eva Deckmyn.Officier de l’Instruction publique, Charles Bailleul avait été syndic de l’Association professionnelle des journalistes du Nord.

Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 136 R 010 et 3 E 12681; Le Grand Echo du Nord, 10 janvier 1905 et 23 mars 1909.

-

BAISE Michel

Journaliste à Nord-Matin, Michel Baise est le premier journaliste licencié par le nouveau propriétaire du quotidien lillois, Robert Hersant, en 1967. Embauché à La Voix du Nord, il exerce les fonctions de secrétaire de rédaction jusqu’à sa retraite.

-

BAJU Léonard, Louis, Adolphe

Fils d’un officier français, Léonard Baju adopta la carrière militaire. En 1836 ou 1837, il l’abandonna pour entrer à la rédaction de La France septentrionale que Sproit venait de fonder à Lille, pour soutenir les intérêts de l’opposition modérée. Devenu directeur politique du journal, Baju encourut une condamnation pour avoir rendu compte sans autorisation des débats du procès de Louis-Napoléon Bonaparte après la tentative d’insurrection de Boulogne-sur-Mer en 1840. Baju fut enfermé à la tour Saint-Pierre, et céda peu après la direction de La France septentrionale à Seiter, avant de quitter Lille.

Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, Lille, Leleu, 1869

-

BAJUX

Dans le chassé croisé de rédacteurs en chef qui passent au Courrier du Pas-de-Calais, Bajux prend la succession de Lherminier en juin 1839. Il y travailla, semble-t-il, jusqu’en 1843.

Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30 168, 1er et 2 janvier 1928.

-

BALLET-LEBRUN

Imprimeur-libraire à Bruay-en-Artois, Ballet-Lebrun édite à partir de 1905 Le Petit Bruaysien dans lequel il signe quelques articles sous le pseudonyme de Tellab.

Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notice, Le Petit Bruaysien.

-

BARATTE Jean

Fils d’un employé de commerce et d’une brodeuse, Jean Ernest Charles Baratte est orphelin dès l’âge d’un an. Son père, Henri Alfred, alors caporal au 1er RI, est tué à l’ennemi à Bétheny dans la Marne le 15septembre 1914. Jean est reconnu pupille de la Nation en 1919 par le tribunal civil de Boulogne-sur-Mer. Il devient instituteur public successivement dans cette ville, puis à Calais et aux Attaques. En 1936, il adhère à la SFIO qu’il quitte en 1938.

Le 16 avril 1938, il épouse Marie Charles, employée. Dès septembre 1939, il est mobilisé. Fait prisonnier en juin 1940, il est libéré grâce à de faux papiers et reprend son métier d’instituteur en février 1941. Un peu plus tard, il est même nommé directeur de l’école Condé à Calais.

Parallèlement, Jean Baratte rejoint la Résistance. Il est membre du réseau Pat O’Leary et du mouvement Libé-Nord. A la Libération, il est ainsi nommé président du comité de Libération de Calais.

Le 23 décembre 1944, avec l’appui de Jacques Vendroux, dont il est le deuxième adjoint dans la municipalité provisoire, il obtient l’autorisation de faire paraître, sur les presses du Phare de Calais interdit, un nouveau quotidien Nord Littoral. En 1945, il devient le principal actionnaire de la Société des impressions et éditions du littoral (SIEL) qui édite le journal.

Sous sa direction, Nord Littoral atteint en mars 1948 un tirage de 18 500 exemplaires et il emménage en août 1952 dans de nouveaux locaux 39, boulevard Jacquart.

Jean Baratte meurt accidentellement en septembre 1956 dans les Alpes-Maritimes. Sa femme lui succède à la tête de la SIEL.

Source(s) :AD Nord, 3 E 14883; AD Pas-de Calais, 3 E 193/423; site Mémoire des hommes; J.-P. Visse, Ces Voix des Hauts-de-France…, ibid.

-

BARBEZ Désiré Armand Constant

Fils d’un libraire de Bergues, Désiré Armand Constant Barbez épouse le métier de son père auquel il adjoint celui d’imprimeur. Par la suite, il rachète Le Journal de Bergues fondé en 1852 par Aimé Focqueur.

Il meurt à l’âge de 49 ans, laissant la succession à son fils Gaston âgé de vingt ans.

Source(s) :AD Nord, 5 Mi 025 R 028 et 5 Mi 060 R 006.

-

BARBEZ Gaston

Fils de Désiré Constant Barbez, imprimeur et directeur du Journal de Bergues, Gaston Armand Benoît Barbez est licencié en droit. A la mort de son père en juillet 1898, il prend sa succession à la tête de l’imprimerie familiale et du journal. Dès novembre 1898, il est cependant appelé sous les drapeaux et sert au 110e RI jusqu’en septembre 1900. En juin 1905, il se marie avec Marguerite Léonie Honorine Denys.

Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, Gaston Barbez ne retrouve la vie civile que le 4 février 1919. Interrompue le 4 mai 1915, la publication du Journal de Bergues reprend quelques jours après son retour, le 25 février 1919. En mars 1932, le titre du périodique devient Le Journal des Flandres.

Avant la Première Guerre, Gaston Barbez est élu conseiller municipal. Il devient 1er adjoint au maire durant l’entre-deux-guerres. Outre ses obligations politiques, il exerce par ailleurs de nombreuses fonctions : vice-président de l’Union des familles nombreuses de Bergues, de la Société mutualiste « La Fraternelle » de Bergues, administrateur de la Banque des Flandres,… Lors de la création de l’agence Inter-France en novembre 1938, il en devient administrateur à titre personnel.

Gaston Barbez interrompt la publication de son journal en mai. Il meurt pendant l’Occupation et c’est son fils qui obtient l’autorisation de faire reparaître Le Journal des Flandres en décembre 1944.

Source(s) :AD Nord, 5 Mi 025 R 036 et 1 R 2559; Le Nord maritime, 1er novembre 1922, Le Grand Echo du Nord, 8 mai 1935; Journal officiel, 25 janvier 1936; La Journée industrielle, 16 novembre 1938.

-

BARBEZ Jacques

Fils de Gaston Barbez, imprimeur et directeur du Journal de Bergues, Jacques Barbez lui succède à sa mort en 1943. Il fonde, en octobre 1960, quelques mois après la disparition du Nouveau Nord, un hebdomadaire du soir qui disparaît en mars 1963. Dix ans plus tard, en novembre 1972, il rachète L’Armentiérois qu’il arrête en décembre 1973.

-

BARBRY François-Régis

Ancien élève de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, François-Régis Barbry fut rédacteur à La Voix du Nord, à La Croix et au Monde puis il fut nommé chef des informations religieuses à La Vie. Il quitte l’hebdomadaire catholique en 1987 où il entre au groupe Reader’s Digest.

Spécialiste de la chanson, il était, depuis 1985, producteur sur France-Culture de l’émission « La mémoire en chantant ».

-

BARIL DE LA HURE

Rédacteur au Courrier douaisien où, en 1863, il remplace Taton. Il redonne à ce journal une tonalité légitimiste.

Source(s) :AN F/18/297, rapport 53 du 9 octobre 1863.

-

BARJAVEL Henry

Né en Provence, Paul Henry Bernard Barjavel suit des études de droit. Il devient artésien après son mariage. Nommé Administrateur de La Croix d’Arras en 1895, il allait vite en devenir le rédacteur en chef. Il occupe ce poste pendant dix ans. Lors de sa mort en octobre 1907, La Chronique artésienne de La Croix écrit : « Il était un écrivain de race. Si les circonstances et son caractère l’avaient mieux servi, il eût pu se créer un nom dans la grande presse parisienne. Quel brillant chroniqueur il eût fait ! »

Source(s) :La Chronique artésienne de La Croix, 20 et 21 octobre 1907.

-

BARNI Jules Romain

Élève de l’École normale supérieure, professeur de philosophie à Reims et à Paris, Barni fut secrétaire de Victor Cousin (1841-1842). Docteur ès lettres, il refusa de prêter serment après le coup d’Etat du prince-président. Il collabora à La Liberté de penser (1847-1851), écrivit ensuite à La Revue de Paris (1854-1857), puis donna des articles à L’Avenir . En 1860, il obtint une chaire à Genève, et participa au Congrès pour la paix (Berne, 1867 et 1868) dont il fut élu vice-président en 1868. Le gouvernement de la Défense nationale le nomma inspecteur général. Il fut élu député de la Somme en 1872, il soutint Thiers en 1873, s’opposa à de Broglie, vota la constitution de 1875. On lui doit de nombreux ouvrages philosophiques, et des traductions de Kant, dont il s’attacha à populariser la pensée en France, ainsi qu’un Manuel républicain (1872).

Source(s) :Roton, Ad., Histoire du département du Nord, avec la biographie des personnages remarquables qui en sont originaires, Paris, G. Guérin, 1890, 71 p.; Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, Ibid.

-

BARRE Emile

Emile Barre gère L’Echo de la Lys de 1855 à 1857. A la mort de Jean-Baptiste Poulain, la veuve de ce dernier, née Florentine Tartar, continua de diriger le journal avec son aide.

M. O.

Source(s) :Pierre Kerlévéo, «Une ville et son journal, Nouvelles chroniques locales», Revue historique et culturelle d’Aire sur la Lys et de sa région n° 4, 1990, p. 22 .

-

BARRE Louis

Enfant du département de la Marne, où il est né le 22 février 1874, Louis Félix Barré, après des études de droit, s’orienta vers le journalisme. Il commença sa carrière à L’Eclaireur de l’Est dirigé par Alexandre Israël, il passe ensuite à L’Indépendant rémois alors sous la direction de Fernand Réal. Louis Barré quitte l’Est pour le Nord de la France où, en 1906, il entre, comme localier, à L’Echo du Nord. Après la Première Guerre, en septembre 1919, il passe au Télégramme du Nord qui vient d’être créé. Après la disparition de ce quotidien, il est correspondant régional d’un journal parisien.

Enfant du département de la Marne, où il est né le 22 février 1874, Louis Félix Barré, après des études de droit, s’orienta vers le journalisme. Il commença sa carrière à L’Eclaireur de l’Est dirigé par Alexandre Israël, il passe ensuite à L’Indépendant rémois alors sous la direction de Fernand Réal. Louis Barré quitte l’Est pour le Nord de la France où, en 1906, il entre, comme localier, à L’Echo du Nord. Après la Première Guerre, en septembre 1919, il passe au Télégramme du Nord qui vient d’être créé. Après la disparition de ce quotidien, il est correspondant régional d’un journal parisien.Louis Barré meurt à l’âge de 51 ans à Lille des suites d’une longue maladie. Il était officier d’Académie.

Source(s) :La Vie flamande illustrée, 1910; Journal des réfugiés du Nord, 25 juillet 1917; Télégramme du Nord, 21 septembre 1919;Le Grand Echo du Nord, 1er juin 1925.

-

BARTHELEMY Georges

Instituteur, Georges Barthélémy fait ses débuts dans le journalisme à La Bataille socialiste de mars 1912 à octobre 1913.

-

BASCOU Olivier

En 1889, Olivier Bacou est rédacteur en chef de L’Impartial de Saint-Pierre.

-

BASIN Célestin

Ancien inspecteur des ventes du quotidien le Télégramme de Boulogne , Célestin Basin rachète en 1921 l’imprimerie d’Henri David établie à Béthune et le journal qu’il éditait L’Avenir de l’Artois, successeur en 1919 du Patriote de l’Artois. A partir de cet hebdomadaire, il crée un véritable groupe de presse hebdomadaire avec Le Journal de Bruay, Le Guetteur de Lillers, L’Avenir d’Auchel , L’Hebdomadaire d’Hénin-Carvin et L’Avenir de Lens, autant de titres qui correspondent aux différentes concessions minières du Pas-de-Calais. En 1932, il participe au premier congrès de la presse hebdomadaire et devient membre du Conseil d’administration du groupement. Durant l’Occupation, ses journaux suspendent leur parution. A la Libération, ils la reprennent et Célestin Basin poursuit l’expansion de son groupe de presse : en 1950, il rachète Le Journal de Lillers. En juillet 1951, Célestin Basin cède la place à la tête de son groupe de presse à un jeune journaliste Béthunois, Léonce Desprez. Il meurt en 1965.

Source(s) :Damien Ricaut, ESJ formation PHR; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notices des journaux cités.

-

BASQUIN DE L’EPINE Albert

Licencié en Droit, Albert Basquin a d’abord été avoué à Saint-Omer. Il collabore à plusieurs journaux royalistes avant d’entrer à La Croix du Nord en 1893 comme reporter. Le travail ne lui convenant guère et ayant d’autres ambitions, il quitte la quotidien catholique. La police rapporte une anecdote sur ses convictions politiques : « Dans une conversation où il discutait de son entrée possible dans un journal républicain, M. Basquin, en portant la main à l’épingle à fleurs de lys de sa cravate, s’écria : « Au fait, il suffirait d’enlever cela ». »

Source(s) :AD Nord, 1 T 222/22.

-

BASSEE Achille

Collaborateur d’Oscar Duthilloeul pendant une trentaine d’années, Achille Bassée prend sa succession à la tête de L’Indépendant de Douai en mars 1903 lorsque, malade, il abandonne le journal fondé en mars 1848 par son père et Vincent Adam d’Aubers. Devenu directeur propriétaire, Bassée le transforme en Courrier républicain pour tenir compte de l’évolution de la société. Dans son journal, Jules Limbour, professeur agrégé d’allemand et rédacteur au Démocrate, journal d’Union républicaine édité à Douai entre 1900 et 1902, se montre particulièrement sévère, voire vindicatif à l’égard de Bassée : « Ce Bassée était, écrit-il, le plus vil des journalistes douaisiens. Il n’est pas de saloperies de journal dont il ne fut capable pour de l’argent. »

Achille Bassée meurt à Douai en janvier 1911 des suites d’une congestion cérébrale.

Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne, 1790-1940 Société des amis de Panckoucke, 2017; Roland Allender, Jules Limbour, un Douaisien très occupé (1914-1918), Mémoires de la Société nationale d’agriculture, sciences et arts, 5esérie, tome VII, 2013-2014.

-

BASSEE Léon

Fils de l’imprimeur douaisien Achille Bassée, Léon Bassée fait ses études au lycée Henri IV à Paris où il a pour condisciple Georges Bonnet. Inscrit au barreau de Douai, il opte pour le journalisme et entre à l’agence Havas où il va faire toute sa carrière.

En 1938, il est chef du service politique de l’agence, c’est d’ailleurs lui qui, avant le président du Conseil Daladier, annonce, en avril, à Bonnet sa nomination comme ministre des Affaires étrangères. En juillet 1938, Léon Bassée est nommé administrateur d’Havas. Il deviendra également Pdg de la Société européenne de publicité.

Léon Bassée est impliqué dans de nombreuses associations professionnelles. Il est membre du conseil d’administration de « L’Accueil français » fondé en 1936 pour les journalistes étrangers de passage en France, de l’association de « La Maison des journalistes ». Il est président de l’Association internationale des journalistes accrédités auprès de la Société des nations.

Léon Bassée était commandeur de la Légion d’honneur.

Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940 Ibid; «Les décideurs français et la puissance française 1938-1939», in René Girault et Robert Frank (éd.), La puissance en Europe, 1938-1940, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p.23-43 (actes du colloque de Sèvres, avril 1982, sur «La perception de la puissance en Europe, 1938-1940»); Le Figaro, 11 novembre 1937; Le Grand Echo du Nord 30 mars et 2 avril 1942.

-

BATAILLE Guy

Originaire du Boulonnais, Guy Bataille commence sa carrière de journaliste en 1951 au Journal du Pas-de-Calais et de la Somme , édité à Boulogne-sur-Mer. Le 18 février 1953, il entre à la rédaction boulonnaise de La Voix du Nord dont il devient le chef d’édition en 1968. Il occupe ce poste jusqu’à sa retraite en mars 1990. Historien, il publie de nombreux articles et ouvrages sur l’histoire de Boulogne pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment Boulogne dans la tourmente, 1940-1944.

Ses nombreuses activités lui ont valu d’être nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite, des Palmes académiques, des Arts et Lettres. Membre du Rotary de Boulogne, il en fut également le président.

-

BAUCHAT Lucien

Fils d’un maréchal des Logis de gendarmerie, c’est probablement dans l’Armée que Lucien Bauchat comptait faire carrière. Après avoir obtenu son brevet supérieur, il s’engage à 19 ans au 67e RI à Soissons. Nommé sous-officier, il prépare les examens d’entrée à l’Ecole militaire de Saint-Maixent. Reçu, il quitte pourtant l’Armée avec le grade de sergent-fourrier et se tourne vers la presse. Rédacteur à l’Indépendant rémois de mai 1900 à mars 1901, Lucien Bauchat est ensuite secrétaire de rédaction au journal Les Ardennes qui ferme quelques mois plus tard. A son arrivée dans le département du Nord en avril 1902, il devient rédacteur au Progrès du Nord qu’il abandonne en février 1903 pour L’Echo du Nord. Pendant seize ans, il y publie de nombreuses études sur les grandes industries du Nord. En 1914, il est mobilisé comme lieutenant d’administration de santé. Après la guerre, en janvier 1919, il retrouve L’Echo du Nord qu’il quitte quelques mois plus tard. Le 11 octobre 1919, avec un autre journaliste avec lequel il a travaillé à la rédaction du quotidien lillois, Paul Frémaux, et Decroix, il fonde le Nord Industriel. Bauchat et Frémaux font de ce périodique la plus importante revue économique régionale de France : « En créant le Nord industriel, note la police en 1930, [Bauchat] a permis aux industriels de mieux s’adapter à l’œuvre de reconstruction industrielle d’après-guerre. Aide tous les jours les industriels et les groupements à s’adapter aux nouvelles circonstances économiques du temps présent. Entreprend des campagnes profitables aux industries du Nord. » Toujours avec Frémaux, Bauchat crée ensuite en 1923, le Nord Charbonnier, puis en février 1924: le Nord commercial , organe de défense des commerçants du Nord et du Pas-de-Calais, journal officiel de plusieurs groupements et de la fédération des chambres syndicales des gérants de débits de tabacs de la région du Nord. Tandis que Paul Frémaux est une nouvelle fois mobilisé en août 1939, Lucien Bauchat continue la publication du Nord industriel jusqu’au 17 mai 1940 puis se replie à Boulogne-sur-Mer. Il rentre à Lille après la prise de la cité portuaire par les Allemands et reprend la publication de son hebdomadaire en novembre 1940. Deux ans plus tard, Paul Frémaux cède ses parts dans la société à son chef de publicité, Louis Gauche. La société devient alors « Bauchat, Gauche et Cie ». Le périodique cesse sa publication le 26 août 1944. Etant toujours resté sur le terrain économique, ses dirigeants ne font l’objet d’aucune poursuite. Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord et de l’Association des secrétaires de rédaction des journaux et revues de France, Lucien Bauchat était membre du syndicat de la Presse républicaine départementale de France et de la Société des ingénieurs civils de France. Il avait été fait chevalier de la Légion d’honneur.

Source(s) :AD 59 M127/10; AD 59 9W 1078.

-

BAUDIN Pierre

Louis Désiré Bodin pour l’état civil, Pierre Baudin comme nom de plume. Fils d’un jardinier de Wasquehal, Bodin quitte le Nord avec son frère dès l’invasion allemande en 1914 et gagne la France non occupée. Tentant de s’engager, il est d’abord ajourné pour faiblesse en 1914, puis il est appelé avec la classe 1915. En septembre, il est ainsi incorporé au 63e RI à Limoges. Très rapidement, il se retrouve au front où sa bravoure lui permet de gagner du galon. Plusieurs fois blessé, il se voit décerner d’élogieuses citations. Il est démobilisé en novembre 1919 avec le grade de sous-lieutenant d’aviation. En 1932, il est fait chevalier de la Légion d’honneur pour sa conduite pendant la guerre. Démobilisé, Bodin entre comme rédacteur au Journal de Roubaix où pour ses lecteurs il est devenu Pierre Baudin. Domicilié d’abord en Belgique à Dottignies dans l’arrondissement de Tournai/Mouscron, puis à Roubaix, c’est dans cette ville qu’en août 1923, il se marie avec Suzanne Masurelle. Quelques années plus tard, il rejoint Le Grand Echo du Nord où il est secrétaire de rédaction. Passionné par l’aviation, il rend compte de toutes les manifestations aériennes organisées dans la région du Nord durant ces années d’après-guerre et qui suscitent un large engouement, il suit son développement commercial notamment à partir de Lille. En juin 1933, il crée d’ailleurs un bimensuel Les Ailes du Nord, organe des aéro-clubs des départements septentrionaux dont il assume la direction. Il multiplie les conférences publiques et les causeries à Radio PTT Nord autour de l’aviation. En octobre 1935, il est inculpé d’extorsion de fonds sous menaces de mort à l’égard du commanditaire du journal, cependant « en raison de la fragilité des accusations », le juge d’instruction lui accorde un non-lieu en février 1936. Le périodique poursuit sa parution au moins jusqu’en avril 1937, date du dernier numéro conservé à la BnF, mais Pierre Baudin quitte la région. Il est domicilié à Marseille, puis à partir de 1936 à Bordeaux où il est journaliste à La France de Bordeaux et du Sud-Ouest.

Le 26 août 1939, alors que la guerre menace à nouveau, il est rappelé et rejoint le centre de mobilisation de Dreux. En 1945, on le retrouve à Hanoï avec le grade de capitaine. Rentré en France, il meurt le 4 août 1968 à Cannes.

Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 646 R 002, 3 E 15983, 1R 3257, M 149/142; Site Léonore, dossier de Légion d’honneur; Le Grand Echo du Nord, 12 août 1923, 5 et 13 janvier 1932, 16 juin 1933, 25 mai 1935; La Croix du Nord 13 octobre 1935 et 7 février 1936.

-

BAYLE

Bayle est rédacteur à L’Annotateur boulonnais (1823-1830) , imprimé à Boulogne-sur-Mer par P. Hesse.

-

BEAUCAMP Fernand

D’abord professeur d’art et d’archéologie à l’Institut technique roubaisien et à l’École de journalisme de Lille, Fernand Beaucamp avait rejoint Le Grand Écho du Nord en 1924. Il y assurait la critique d’art (artistes et expositions) et celle des ouvrages d’histoire sur la région. En 1918, et à nouveau en 1938, il avait sans aucun titre officiel, aider à mettre à l’abri les chefs-d’œuvre du musée de Lille, établissement dont il briguait la direction, au moment de sa mort.

Il avait accompli avec succès une mission en Italie pour régler les problèmes de la Fondation Wicar, et devait soutenir prochainement devant l’Université de Lille une thèse de doctorat sur ce peintre.

Il était membre de la Commission historique du Nord, du Comité flamand de France, de la Commission des musées, du Nord et de la Commission des monuments historiques du Nord. Il avait notamment publié en 1923 La Flandre et l’Artois, époque médiévale, xvie et xviie et en 1925 La Découverte archéologique de Warneton (Belgique). Il était titulaire de la Croix de guerre et était officier de l’Instruction publique.

Source(s) :AD Nord, M 149/142

-

BEAUJEAN Henri

Henri Beaujean est rédacteur à l’édition d’Arras de La Voix du Nord en 1946.

Source(s) :Libre Artois, 10 novembre 1946.

-

BECQUET Désiré Joseph

Etre vendeur d’un hebdomadaire anarcho-syndicaliste n’est pas de tout repos, mais peut néanmoins induire en tentation. Désiré Becquet criait le journal à Liévin quand la police lui dressa procès-verbal. Le juge de Paix de Béthune le condamna à 10 F d’amende, fixant la contrainte par corps éventuelle à cinq jours, ce que bien sûr L’Action syndicale trouva disproportionné, accusant le juge de se venger, le journal ayant révélé quelques-uns de ses petits secrets. Le rédacteur de l’article faisait remarquer que d’appel en grâce pour le 14 juillet, Becquet n’était pas prêt de se retrouver en prison, puisqu’il était en fuite (L’Action syndicale , 28 février 1908). La police était sans doute bien informée puisqu’elle retrouve Becquet fin mars. Selon L’Action syndicale (3 mars 1904), Becquet dînait chez trois mineurs habitant une chambre en garni. À l’un des mineurs sorti de la chambre, les agents demandent si Becquet va dormir avec eux. Mais on ne nous dit pas le fin mot de l’histoire, le rédacteur de l’article préférant ironiser sur les agapes permises à Basly et pas à Becquet. L’Action syndicale menait une intense propagande néo-malthusienne. Pour un article intitulé « Possibilité d’aimer sans enfanter », signé « Adultérin », et pour recommander et faire diffuser par ses vendeurs deux brochures Plus d’avortement et Moyens d’éviter les grandes familles , Broutchoux, secrétaire du journal, Colbaert, administrateur, l’imprimeur Méresse, un typographe et le vendeur Becquet sont convoqués chez le juge d’instruction pour « outrages aux bonnes mœurs ». Le 24 mars, Méresse et Becquet sont condamnés chacun à 50 F d’amende, et Broutchoux à vingt jours de prison. (L’Action syndicale 27 mars 1904). Les trois font appel. Ils seront acquittés par la cour de Douai qui les « renvoie des frais de la poursuite sans dépens ». Entre temps, Désiré Becquet a cessé d’être, si l’on ose dire, « en odeur de sainteté » dans les bureaux de L’Action syndicale. La livraison du 29 juin 1904 apprend à ses lecteurs que Becquet « est parti furtivement en emportant la somme de 165,20 F ». Fuite qui, cette fois, ne fait pas rire le journal. L’hebdomadaire conseille donc de se méfier de cet « estampeur », qui a déjà commis la même indélicatesse à l’égard de plusieurs organes de défense ouvrière. Il demande aussi « à la presse révolutionnaire de signaler en le flétrissant l’acte dégoûtant qu’à commis le faux-frère ». Bien entendu, pas question d’utiliser les lois bourgeoises pour poursuivre le voleur. Un « boycottage ouvrier » suffira. Le 5 juin 1906, la Commission du journal décide d’agir avec autant d’énergie envers les vendeurs en retard qu’elle en a mis à l’égard de Becquet : « Les vendeurs en retard sont donc avertis d’avoir à s’arranger avec la commission le plus tôt possible, sinon ils seront dénoncés par la voix du journal. » Tant il est vrai que le problème de la remontée du produit des ventes est endémique dans les journaux militants. Et que Becquet y est aussi pour quelque chose, témoin la « Petite Correspondance » du 12 juin 1904 : « Wavrin. À D. Ton dernier versement s’élève à 1 franc et a été fait le 31 janvier. Les 2 francs que tu as remis à Becquet ne m’ont point été remis. » Néanmoins le 28 août, le journal est en déficit. Les 165,30 F emportés par Becquet font défaut, les ventes ne paient pas l’impression, et les vendeurs en retard doivent 254,50 F au journal. D’où la menace : « la Commission espère que tous les vendeurs en retard feront leur devoir, et qu’elle ne sera pas dans la pénible obligation de les clouer au pilori comme elle l’a fait pour le sieur Désiré Becquet. » C’est la dernière fois que L’Action syndicale imprimera le nom du faux-frère.

Source(s) :Les numéros de L’Action syndicale cités.

-

BÉCU Chrysostome

Bécu assura pendant longtemps la critique musicale de L’Écho du Nord qu’il signait Y. Sous le pseudonyme de Bernon, il composa un grand nombre de romances, de stances de cantates, etc.

Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, op. cit.

-

BEGHIN Hippolyte

Pharmacien de son état, mari de la première libraire de Roubaix, Hippolyte Édouard Joseph Béghin, né d’un père bijoutier, obtient la trentaine passée, le 14 février 1829, un brevet d’imprimeur en lettres qu’il complète sept ans plus tard, le 13 novembre 1836, par un brevet d’imprimeur lithographe. En 1829, il installe dans la Grand-Rue une presse à imprimer à bras en bois, construite par les frères François, Joseph et Louis Lemesre. L’idée lui vient vite de créer un périodique pour rentabiliser ses investissements et il lance La Feuille de Roubaix, recueil un peu décousu de diverses rubriques, comportant très peu d’informations roubaisiennes. Il abandonne ce premier titre au bout de six mois et lance alors Le Narrateur roubaisien qui ne dure pas plus longtemps (tirage des deux périodiques: environ 100 exemplaires). Puis Beghin est associé à la publication du Chemin de fer français, œuvre collective dont il semble avoir été l’imprimeur. L’hebdomadaire a des bureaux à Lille chez Jouan, à Roubaix chez Béghin et à Tourcoing chez Mathon. En 1843 (?), Béghin participe à la création d’un autre périodique, La Tribune du département du Nord, imprimé pour la partie générale à Lille chez Bronner-Bauwens et pour la partie locale chez Béghin. Dans son numéro 149 du 25 juin 1843, Le Moulin-à-vent de Lille prend à partie le nouveau journal, accusé d’être financé par le gouvernement belge. Ces deux derniers périodiques sont absents des collections de la BnF.

C’en sera terminé des incursions dans le domaine de la presse périodique pour Hippolyte Béghin, le premier Roubaisien à s’y être frotté.

Source(s) :B. Grelle, Commerce des imprimés à Roubaix et Catalogue presse roubaisienne.

-

BEGHIN Paul

Paul Béghin est, avec Paul Audebert, le fondateur de la première section régionale du Syndicat national des journalistes le 26 mai 1924 à Lille. Alors âgé de 32 ans, il est secrétaire de rédaction au quotidien Le Grand Echo du Nord où il est entré en 1920. Né à Roubaix le 12 juillet 1892, Paul Béghin commence sa carrière de journaliste en 1911 au Journal de Roubaix où il travaille jusqu’à son départ pour l’armée en 1913. Il est encore sous les drapeaux lors de la déclaration de guerre, en août 1914. Affecté au 8e régiment d’artillerie de campagne à Nancy, il y effectue toute la guerre d’abord en qualité de téléphoniste-observateur, puis comme brigadier. Blessé en service commandé, il est cité à l’ordre du régiment le 14 octobre 1918. Pendant cette période, il fonde un journal de tranchée, La Magnéto Gazette, pour entretenir le moral de ses camarades. Titulaire de la croix de Guerre, il est démobilisé en août 1919. Au Grand Echo du Nord, Paul Béghin devient premier secrétaire de rédaction, attaché au service des informations générales, puis, en 1940, secrétaire général de la rédaction. Il s’intéresse aux questions sociales et publie notamment deux études sur la loi sur les habitations à bon marché et sur les Assurances maladies. Ces enquêtes donnent lieu à deux brochures Comment devenir propriétaire avec la Loi Loucheur et Guide populaire des Assurances sociales tirées respectivement à 92.000 et 100.000 exemplaires. Parallèlement, Paul Béghin est correspondant régional du Petit Parisien.

Défenseur des intérêts de sa corporation, il est d’abord trésorier, puis secrétaire de la section Nord-Pas-de-Calais du SNJ qui s’enorgueillit d’accueillir « presque tous les journalistes de la région ». Il siège également au conseil d’administration du syndicat. A ce titre, il participe aux congrès de la Fédération internationale des journalistes à Dijon en 1928, à Londres en 1932, à Bruxelles en 1934 et à Helsinki en 1935. Désigné en 1937 par le syndicat pour prendre part aux travaux de la commission chargée d’établir la convention nationale professionnelle, il est l’un des quatre journalistes – et le seul de la presse de province – signataires de cette charte.

Dans sa région, il fonde une section de la caisse de chômage des journalistes, participe activement à la mise en place du statut de journaliste institué par la loi du 29 mars 1935. Il est également membre de plusieurs groupements de presse : Association professionnelle des journalistes du Nord, Association syndicale des journalistes républicains français, Association des secrétaires de rédaction des journaux et revues, etc. Ses nombreuses activités lui valent d’être nommé, en août 1939, chevalier de la Légion d’honneur.

Ayant repris ses fonctions après l’occupation allemande, il est emprisonné une dizaine de jours pour avoir annoncé en octobre 1940 la mise en place de cartes de rationnement. Après la Libération, il entre à La Voix du Nord, et quelques mois plus tard, il reconstitue la section Nord-Pas-de-Calais du SNJ qu’il préside jusqu’à sa mort le 25 mai 1948.

Source(s) :AD Nord, M 127/10; Journal de Roubaix, 10 août 1939; Léonore, dossier de la Légion d’honneur.

-

BEGUE Pierre

Fils du secrétaire général de la mairie de Douai, Pierre Bègue fit tout sa carrière de journaliste à l’agence de Cambrai de Nord-Matin, dont il fut le chef . Pierre Bègue fut également conseiller municipal de Cambrai, maire de la commune libre du quartier de Cantimpré.

-

BEHAGHEL Aimé

Ancien rédacteur du Mémorial de Lille, il devient rédacteur en chef du journal La Vraie France le 15 décembre 1881. Il n’y fait qu’un bref passage, en conflit avec Reboux, il quitte le journal royaliste en février 1882.

Source(s) :Choquet (René), La Vraie France, journal royaliste, légitimiste, catholique lillois à la fin du XIXe, siècle, Université de Lille, mémoire de maîtrise, 1994

-

BEHAL Pierre

Avant d’être journaliste, Pierre Béhal fut mineur. De ses origines, il avait d’ailleurs gardé un profond attachement à la classe ouvrière.

C’est à Nord-Matin , quotidien socialiste, qu’il commence après la Libération sa carrière de journaliste. Pendant plusieurs années, il est représentant de la rédaction au conseil d’administration du journal. Il quitte Nord-Matin peu après la vente du journal à Robert Hersant. Il entre à La Voix du Nord le 1er mars 1968, où il est affecté au service économique. Il y reste jusqu’à la retraite en 1982. Pierre Béhal est notamment l’auteur de l’ouvrage Des journalistes en Nord publié en 1986 et écrit en collaboration avec Robert Décout, Marie-Georges Delmasure, Jacques Estager et Georges Sueur.

-

BELE Maurice

Maurice Bèle fit ses débuts dans le journaliste au sortir de la Première Guerre comme intérimaire au Nord-maritime . Il exerça successivement au Télégramme du Pas-de-Calais, au Phare du Nord et à Nord-Eclair avant de revenir, en 1925, au Nord-Maritime où il était particulièrement chargé des faits divers. Témoin de nombreux faits amusants, il ouvrit une chronique, le « Coin du Dunkerquois » qu’il signait du pseudonyme de Jepht’je. Après la Seconde Guerre, il poursuivit cette chronique rebaptisée «Bonnes histoire de Baptiste» dans Le Nouveau Nord, puis à partir de 1960 dans l’édition dunkerquoise de La Voix du Nord.

Membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, officier de l’Instruction publique, Maurice Bèle est mort à l’âge de 80 ans.

Source(s) :«Ceux qui nous quittent : Maurice Bèle», La Voix du Nord, édition de Dunkerque, 1er, octobre 1975.

-

BELLENGE André

André Bellengé entre à l’hebdomadaire Nord-France lors de sa création le 23 décembre 1944. Lorsque ce périodique reprend le contenu de Semaine du monde, il entre à La Voix du Nord le 1 er mai 1954 où il est nommé grand reporter avant de prendre en charge la rubrique « Détente loisirs » jusqu’à son départ en retraite en 1980.

-

BELLENGER Henri

Rédacteur en chef du Républicain de l’Allier , Henri Bellenger prend dans les années 1880 la succession de Léon Marc à la tête du Libéral de Cambrai , fondé en 1869 par Théophile Depreux. « Homme de lettres » qui « s’est occupé de travaux historiques et littéraires », note la police lors de son arrivée dans le Nord, il a collaboré à divers journaux républicains de la capitale dont La République française de Gambetta. Ignore-t-elle ou feint-elle d’ignorer le passé de Bellenger ? Sous la Commune de Paris, il a été l’un des principaux rédacteurs du Cri du Peuple de Jules Vallès, il a également collaboré au Vengeur de Félix Pyat et au Journal officiel de la Commune. Après la semaine sanglante, il s’est réfugié en Suisse, puis à Londres. Durant son séjour en Angleterre, il écrit, en 1876, Londres pittoresque et la vie anglaise. En 1878, il publie une traduction de l’ouvrage La Russie, le pays, les institutions, les mœurs, de l’anglais Mackensie-Wallace qui lui vaut le prix Langlois de l’Académie française.

Source(s) :AD Nord, 1T 217/8, document non daté [1885?]; La Presse, 21 juillet 1871; JO de la République française, 17 juillet 1875.

-

BELLONI A.-Pierre

Belloni est directeur de L’indépendant d’Hénin de 1925 à 1927 et du Journal de Lens. Parallèlement, il est président de l’union commerciale d’Hénin-Liétard.

-

BENOSLAWSKA M.

Collabore à la Gazeta dla Kobiet.

-

BERCHAUD Victor Léopold

Arrivé à Lille dès sa plus tendre enfance, Victor Berchaud fit son apprentissage de menuisier à Loos, puis à Paris. C’est là qu’il participe à la rédaction du périodique L’Atelier écrit par des ouvriers. Revenu à Lille lors de la révolution de 1848, il écrit dans L’Echo du Nord sous le pseudonyme de Jérôme Pajot. Peu à l’aise dans ce quotidien, il entre dans le périodique nouvellement créé La Liberté. Il y défend la cause légitimiste. Il collabore également à L’Echo de Lille , sous le pseudonyme de Ludovic Millen. A la disparition de La Liberté, Victor Berchaud, qui vient de perdre sa femme et son enfant, quitte Lille pour Toulouse. Ce malheur porte, semble-t-il, un coup fatal à sa raison. Il entre alors à la rédaction de L’Aigle. Contraint de quitter la ville, il gagne Paris où il est enfermé dans une maison d’aliénés, il est transféré à Auxerre où il meurt.

Source(s) :BM Lille, Fonds Humbert.

-

BERGES Théodore

Ex-secrétaire général du gouvernement de la Guadeloupe, Théodore Bergès devient rédacteur en chef du Progrès du Nord. Il quitte le quotidien lillois en février 1891 où il est nommé directeur de l’Intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure les fonctions de gouverneur intérim du 1er avril au 6 août 1891 et du 25 octobre 1895 au 29 avril 1896

-

BERJO François

François Berjo est l’imprimeur de L’Echo républicain d’Orchies qui parut de 1899 à 1931.

-

BERNARD César

Fils de Jules Eugène Bernard et de Désirée Euphrasie Deboffle, César Bernard est, après sa sortie de l’école normale d’Arras, nommé instituteur à Lens, puis à Calonne-Ricouart. Il fonde le premier journal syndical de l’enseignement du Pas-de-Calais, Syndiquons-nous. Militant socialiste, il est élu député SFIO en 1919, réélu en 1924, mais est battu en 1928. Quelques semaines avant les élections législatives, il avait fondé Le Travailleur de l’Artois qu’il dirige, rédige partiellement et finance. Pendant quatre ans, ce périodique se veut le défenseur de la classe ouvrière et paysanne, « la voix socialiste et républicaine ». Cependant, il survit difficilement, et, en juin 1932, alors que César Bernard n’a pas réussi à reprendre son siège de député, paraît le dernier numéro. En 1936, à l’occasion des législatives, il reparaît pour l’ultime combat national de son directeur. L’échec de César Bernard signifie la disparition définitive de l’hebdomadaire. Parallèlement, César Bernard est administrateur de L’Eclaireur du Pas-de-Calais , l’organe de la fédération socialiste SFIO, créé après la scission du parti et qui sortira chaque semaine jusqu’en 1938.

Conseiller municipal de Frévent depuis 1925, il est élu maire en 1945, et réélu en 1947. Sa conduite pendant l’Occupation lui vaut d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. Il meurt à l’âge de 74 ans en 1950. César Bernard était également l’auteur de contes et pièces de théâtre pour enfants.

Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, notice, Le Travailleur de l’Artois; La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, notice, L’Eclaireur du Pas-de-Calais; AN, dossier de Légion d’honneur, LH/194/48

-

BERNARD Charles

Originaire du Cambrésis, Charles Bernard exerce divers métiers, homme de peine, directeur de fabrique de chicorée, voyageur de commerce, avant de devenir journaliste puis directeur de banque. En avril 1902, il lance un journal Le Patriote de l’Artois, journal républicain nationaliste de l’arrondissement de Béthune, pour soutenir sa candidature lors des élections législatives d’avril-mai 1902 dans la 4 e circonscription de Béthune. Candidat nationaliste et antiministériel, avec quelque 2100 voix sur 17486 votants, il ne parvient pas à accéder au second tour et peut empêcher la victoire du maire de Noeux-les-Mines Beharelle. En 1905, Charles Bernard quitte Le Patriote de l’Artois dont Georges Maerten devient directeur-gérant et Louis du Moulin, rédacteur en chef.

Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du Bassin minier du Pas-de-Calais, Ibid.

-

BERNARD Jules

Fils de Henri Joseph Bernard, menuisier, et de Céline Catherine Séverin, couturière, Jules Henri Bernard est présenté, par la police vers 1896 (?), comme «simple reporter de locale» de L’Emancipateur de Cambrai , sans autre commentaire.

Source(s) :AD Nord, 5 Mi 012 R049, 1T 222/3.

-

BERT André