La vie de la presse ne fut jamais un long fleuve tranquille. Pendant longtemps, les périodiques eurent à souffrir des rigueurs du pouvoir qu’il fût monarchiste, bonapartiste, voire révolutionnaire. Ceux des Hauts-de-France n’y échappèrent pas. La rivalité idéologique ou commerciale entre les titres donna lieu à des situations cocasses ou rocambolesques. Des journalistes défièrent la chronique pour diverses raisons. Ce sont ces histoires anecdotiques, mais souvent révélatrices de leur époque, ces hommes et ces femmes qui en furent les acteurs que se propose d’évoquer cette rubrique Feuilleton que nous alimenterons épisodiquement.

SOUS LE SECOND EMPIRE, CONSTANCE CÉRET « RÉDACTEUR EN CHEF » MALGRÉ LA LOI +

Plus de 46 % des titulaires de la carte des journalistes professionnels sont aujourd’hui des femmes. Le journalisme a pourtant été pendant longtemps réfractaire à la féminisation. Alors que sous le Second Empire, la presse passe du stade artisanal à celui de l’industrie, que le journalisme devient une profession, une femme dans une rédaction reste une exception. Surtout si ce journal est un organe politique, la loi leur imposant des conditions impossibles à remplir. À Douai, Constance Céret-Vandecasteele fut pourtant l’une de celles-là pendant une dizaine d’années.

Née à Douai le 20 novembre 1830, Constance Céret est la petite fille du fondateur de la Feuille de Douai, Séraphin Carpentier qui la dirige jusqu’à sa mort en 1823. Ce journal légitimiste passe alors entre les mains de son fils Théophile. Lorsque celui-ci meurt à son tour en 1840, l’imprimerie, évaluée à 3 000 F, comprend trois presses à main, deux tables à encrier, une vingtaine de cases de divers caractères. Célibataire, il a fait de sa nièce Constance, âgée de dix ans, sa légataire universelle avec usufruit à sa sœur Rosalie Carpentier, mariée à Désiré Dieudonné Céret. Secondée par son mari, Rosalie prend donc l’affaire en main. En 1849, à la mort de celui-ci, elle poursuit seule l’exploitation de l’imprimerie et du journal devenu à la veille de la Révolution de février 1848 Le Réformiste et dans lequel elle n’intervient pas.

Sa fille ne semble pas s’intéresser aux affaires de sa mère. Et s’en éloignerait plutôt. En 1852, elle fait probablement un beau mariage en épousant Benjamin Vandecasteele, fileur de lin dans le quartier de Moulins à Lille. Constance mène alors une vie d’épouse, puis de mère de famille mettant au monde, en juin 1855, une petite fille prénommée Pauline Marie Constance. En décembre 1856, elle est enceinte lorsque son mari meurt.

Veuve, Constance regagne probablement Douai où, en juin 1857, elle accouche d’une seconde fille, Marie Benjamine Rosalie. Pendant ces années, Le Réformiste, resté fidèle à la devise des légitimistes, « Tout pour la France et par la France », a eu fort à faire avec le pouvoir qui, à plusieurs reprises, le censure, le poursuit en justice, et le menace de suspension. En septembre 1854, à la suite de la fusion avec un autre journal douaisien L’Indicateur, il est devenu Le Courrier douaisien. Pas de quoi bouleverser les habitudes de ses lecteurs ! Les relations avec le pouvoir un temps apaisées se dégradent à nouveau avec l’arrivée d’un nouveau rédacteur, V. L. Baril, comte de La Hure. « Cette feuille ne garde plus de ménagements » déplore, en octobre 1861, le sous-préfet qui réclame le départ de ce rédacteur. Mme Céret-Carpentier s’y oppose, mais la polémique enfle avec l’entrée en lice des concurrents du Courrier douaisien, trop heureux de porter le fer contre leur rival. Devant les menaces du procureur, la propriétaire du journal cède.

Au lendemain du départ de Baril, pour lui succéder, elle soumet à l’autorisation du gouvernement, comme la loi l’y oblige, le nom d’un nouveau rédacteur en chef. Elle propose sa fille Constance Céret, veuve Vandecasteele, qui, déjà, faisait partie de la rédaction. Elle « réunit sous le rapport de l’instruction et de l’aptitude, reconnaît le sous-préfet, les conditions favorables ». Tout irait donc pour le mieux. D’autant qu’au moment où le pouvoir doit faire face à la grogne des catholiques, des protectionnistes, et d’autres, il y gagnerait peut-être un nouvel allié. Mme Céret-Carpentier a laissé entendre que son journal pourrait changer de ligne politique. Pourtant le sous-préfet s’interroge. Ne serait-ce pas créer un précédent ? Cette décision se heurte à certaines dispositions du décret du 17 février 1852, véritable charte qui régit la presse.

« ÊTRE MÂLE ET JOUIR DE SES DROITS CIVIQUES »

Quelques jours plus tard, la décision du ministre tombe : « Les autorisations du gouvernement pour les journaux politiques ne peuvent être accordées qu’à un Français jouissant de ses droits civils et politiques ». Et s’il fallait être encore plus direct, le ministre rappelle, en les soulignant, les conditions requises par le Code Napoléon pour être rédacteur en chef d’une feuille politique : être mâle, majeur, sujet de l’Empereur et jouissant de ses droits civiques ». Constance Céret-Vandecasteele est une femme, les femmes n’ont toujours pas le droit de vote, elle ne peut donc pas diriger un journal. C.Q.F.D.

Malgré la sévérité des peines encourues, Mme Constance Céret-Vandecasteele et sa mère passent outre, probablement encouragées par les conservateurs. Le sous-préfet peut déplorer régulièrement qu’il n’y ait pas d’autre rédacteur que la fille de Mme Céret, le ministre semble fermer les yeux. En octobre 1863, l’inspecteur général de l’imprimerie et de la librairie écrit : « Cette feuille est sans rédacteur principal ». Les deux parties ont-elles trouvé un arrangement tacite ? Certes, dans ce journal qui, lors des élections au Corps législatif de 1863, a soutenu l’opposant Félix Lambrecht, ami de Thiers, Constance Céret signe des articles en pages intérieures, endosse la responsabilité des faits divers, des nouvelles locales, du bulletin de l’étranger non signés, comme l’exige la loi d’un responsable d’un périodique, mais les chroniques politiques restent l’apanage des hommes, dont la plupart sont avocats à la Cour. L’empire se libéralise, l’étreinte autour de la presse se relâche progressivement et la situation se pérennise.

En 1871, après la chute de l’empire, Constance Céret, toujours présente à la rédaction du Courrier, s’offre même le luxe de s’adresser au sous-préfet sur un papier à en-tête du rédacteur en chef. Son nom ne disparaît qu’après la vente du Courrier douaisien en avril 1873. Constance Céret quitte-t-elle Douai à cette époque ? En tout cas, elle meurt le 23 février 1884 à Boulogne-sur-Mer où elle habite sur l’ex-boulevard de l’Impératrice, une belle artère aux maisons bourgeoises, rebaptisée boulevard Daunou. Quant aux femmes, elles ont dû attendre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui abolit toute la législation antérieure, pour pouvoir diriger un journal politique.

Jean-Paul Visse

ZOLA FAIT SES PREMIÉRES ARMES DANS LE JOURNALISME À LILLE +

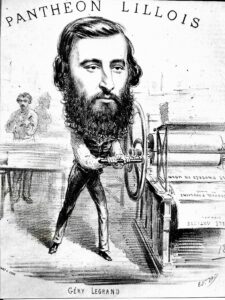

En novembre 1864 paraît chez Hetzel et Lacroix, éditeur à Paris, Les Contes à Ninon. Cet ouvrage est le premier d’un jeune auteur encore inconnu. Chef du bureau de la publicité chez Hachette, il s’appelle Émile Zola et est âgé de 24 ans. Il s’empresse d’en adresser un exemplaire à Géry Legrand, directeur et rédacteur en chef du Journal populaire de Lille.

Malgré un tirage honorable – 4 000 exemplaires – ce quotidien à cinq centimes ne fait pas partie de ces journaux qui font une réputation dans la république des lettres de l’Empire libéral. Pour l’auteur, c’est, d’abord, un geste de reconnaissance envers le premier patron de presse qui a accueilli sa prose dans ses colonnes : « Je vous en fais hommage comme mon parrain en littérature, vous m’avez tendu la main le premier et je suis heureux de pouvoir vous dire ici que je me souviendrai toujours de votre bienveillant accueil. » Avant de connaître la notoriété, c’est effet dans le Nord que le futur auteur des Rougon-Macquart a fait ses débuts dans la presse.

La relation entre les deux hommes remonte à quelque seize mois. Depuis février 1862, Émile Zola travaille à la Librairie Hachette. Commis aux expéditions, il ficelle des paquets à longueur d’ennui, puis employé au bureau de la publicité, il rédige pour la presse de courtes notices sur les nouveautés éditées par Hachette. Dans ses moments de temps libre, il écrit aussi des poèmes, mais aussi des contes et des nouvelles.

Le 16 juillet 1863, il envoie d’ailleurs, à Géry Legrand, deux poèmes, « Nina » et « Doute ». Fils du député d’opposition, Pierre Legrand, qui, dans sa jeunesse, avait fondé plusieurs revues littéraires : Jeanne Maillotte, Le Bas bleu, Le Gant jaune, le Lillois, après des études littéraires à Paris, a publié dans L’Illustration et L’Artiste. À la mort de son père en avril 1859, il est revenu à Lille. Dès novembre 1860, il y fonde une revue littéraire et artistique, la Revue du Mois. Le périodique ne manque pas d’allure et y collaborent des journalistes et des hommes de lettres compagnons de ses années parisiennes, tous favorables à la République : Auguste Vermorel, Henry Fouquier, Émile de Keratry, Valery Vernier, Henri Brisson, Hector Pessard, Gaston Bergeret, Francis Pittié, Casimir Faucompré, Gustave Isambert, etc. L’ensemble a de quoi séduire un jeune ambitieux qui, quelques mois plus tard, avouera à Géry Legrand : « Je l’aime en égoïste : je ne pouvais souhaiter un papier plus beau pour mes Contes à Ninon. Il n’est pas jusqu’à son faible tirage qui ne me plaise. »

Quelle réponse Legrand donna-t-il à cette première lettre de Zola ? Nul ne le sait. En tout cas, en septembre, Zola récidive et lui envoie deux contes, « Le Sang » et « Simplice ». Un mois plus tard, Legrand, enthousiaste, lui annonce la publication du premier : « mes félicitations pour le sang généreux qui a coulé de votre plume ». Il lui demande de faire preuve de patience pour la suite. Il veut « donner plus d’extension à [son] journal », en faire un « recueil politique ». L’autorisation administrative lui est refusée et le second conte de Zola passe dans le numéro d’octobre 1863.

Dépité, Legrand songe à s’installer à Bruxelles. Cependant, il n’entend pas rompre à ses relations avec Zola. D’une part, il lui réclame une « notice mensuelle très courte sur chacun des livres dignes d’être remarqués, publiés par la librairie Hachette ». D’autre part, soucieux d’aider le jeune auteur, il lui propose de le mettre en relation avec le rédacteur en chef de L’Écho du Nord : « Je crois que quelques articles dans un journal comme L’Écho vous serviraient bien et vous poseraient. » Zola accepte l’augure d’un quotidien ouvert à ses articles : « La Revue du mois m’aura porté bonheur ». Quant aux notices, rien de plus facile ! Il rédige déjà pour la Librairie Hachette « une sorte de bulletin bibliographique », mais « le malheur est qu’à vraiment parler, ce sont là plutôt des réclames que des articles et que je ne voudrais ni signer, ni faire signer par personne ces lignes sans conscience et sans critique. » S’il ne peut se charger d’un compte rendu détaillé, « de temps en temps, [il en adressera] un, lorsqu’il s’agira d’un livre qui tentera [sa] plume. Et déjà « de préparer cinq à six pages sur le Don Quichotte illustré par Doré ». Mais que Legrand n’oublie pas le troisième conte et les vers qu’il lui a envoyés.

Le Lillois a déjà un autre projet en tête. Il s’apprête à lancer un quotidien à bon marché pour « couper l’herbe sous le pied » du Petit Journal, quotidien parisien lancé le 1er février par Moïse Millaud dont le prix, le format et le contenu séduisent de nombreux lecteurs du Nord. En décembre, Zola espère toujours que son article paraîtra dans cette Revue du mois qu’il chérit tant. Le 18 novembre 1863, le premier numéro du Journal populaire vient de paraître. Legrand compatit : « Quel malheur de n’avoir pas une Revue du Mois pour publier cette jolie étude ! » Ce sera pour la rubrique « Variétés » du Journal populaire des 20, 21, 22 et 23 décembre.

Le 16 avril 1864, le Journal populaire publie à nouveau un article de Zola « Du progrès dans les sciences et la poésie ». Le 19 juillet, L’Écho du Nord qui, lui aussi, reprend les « prière d’insérer » de la Librairie Hachette, lui ouvre ses colonnes pour un long compte rendu de l’ouvrage Aurélien de l’historien Gaston Lavalley. Les deux hommes profitent de leurs relations pour avancer chacun leurs pions : Legrand attend un appui pour la vente de son journal par Hachette- à la gare de Lille, un coup de pouce pour la publication d’un ouvrage personnel. Zola glisse quelques comptes rendus de complaisance, propose l’échange d’ouvrages contre l’insertion de publicités, s’impatiente de ne pour sa nouvelle « Les Voleurs et l’âne » toujours pas publiée. C’est qu’il a en vue la publication de ses contes par un éditeur.

Les relations entre les deux hommes se distendent. Le Journal populaire est poursuivi par la justice à deux reprises, lorsque, le 24 novembre, Zola adresse son premier ouvrage à Legrand : « Voici bien longtemps que nous négligeons mutuellement… Il faut que vous continuiez à me suivre, un bienfait ne saurait être fait à demi. » Le 21 décembre, Le Journal populaire publie en « une » une critique des Contes à Ninon « d’un écrivain dont le nom à plusieurs fois paru dans ce journal, M. Émile Zola, qui, prophétise-t-il, deviendra un de ces jours votre conteur favori ». Le 10 janvier 1865, le quotidien se voit retirer l’autorisation de vente sur la voie publique et disparaît. Le lendemain, il est remplacé par Le Courrier populaire. Géry Legrand, condamné à huit jours d’emprisonnement, songe déjà à la politique. Zola travaille à un roman à paraître en octobre, La Confession de Claude. En vain, il a proposé à L’Écho du Nord deux articles sur l’ouvrage La Vie de César, sorti sans indication d’auteur, mais qui s’avèrera être de Napoléon III.

Zola délaisse la presse du Nord. Ses articles paraissent maintenant dans Le Petit Journal, dans Le Figaro, etc. qui lui assurent une meilleure notoriété. Le 15 novembre 1865, dans une dernière lettre, il adresse à Legrand un exemplaire de son roman. En janvier 1866, il quitte la Librairie Hachette et entre comme critique littéraire à L’Evénement lancé par Villemessant. Sa carrière littéraire est maintenant lancée.

Jean-Paul Visse

Bibliographie :

B.H. Bakker (dir. de), Zola. Correspondance, tome 1 : 1858-1867, Les Presses universitaires de Montréal, Ed. du CNRS, 1978, 594 p.

Claude Bellanger, « Il y a cent ans, Émile Zola faisait à Lille ses débuts dans la presse. Une correspondance inédite », Les Cahiers naturalistes, 1964, n° 26, p. 5-45.

TRISTAN DE PYÈGNE, UN FORÇAT DU DESSIN DE PRESSE +

Le 24 janvier 1903 naît à Lille une feuille hebdomadaire intitulée La Vie flamande illustrée : journal artistique et littéraire du Nord et du Pas-de-Calais. À la une, une gravure pleine page représentant le premier adjoint au maire de Lille, à l’époque Gustave Delory, l’un des premiers maires socialistes de France. On y reconnaît Charles Debierre, professeur à la faculté de médecine caricaturé en squelette brandissant une faux. Une allégorie, la Politique, vieille mégère en haillons et portant le bonnet phrygien, symbole de la République, l’incite à quitter la médecine pour se faire élire à la chambre des députés. La Mort, autre allégorie, joue pendant ce temps du banjo sur un cercueil. Dans le ciel des « chérubins » volettent, portant des clystères. Dans le bas, à droite, une allusion à la polémique suscitée par le livre de Charles Darwin, L’origine des espèces.

On pourrait s’attendre à ce que la notice biographique de Charles Debierre qu’on trouve en page 2 soit rosse. Il n’en est rien, bien au contraire : « C’est un contrôle utile, y lit-on, une lumière nécessaire. Il a rendu et doit rendre encore d’éminents services à la ville de Lille. » D’autres dessins jalonnent le numéro de huit pages, au milieu de quelques publicités et aussi d’articulets sans grand intérêt.

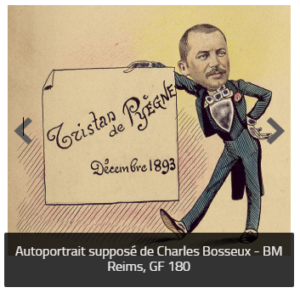

Le gérant de ce nouveau journal s’appelle Charles Bosseux et beaucoup des excellents dessins qui l’illustrent sont d’un certain Tristan de Pyègne. Ce dernier signe également un petit poème qui présente la revue. En fait, Bosseux et Pyègne ne sont qu’un seul et même homme ! Charles Bosseux est né à Villers-Cotterêts le 9 octobre 1860. Il est le fils d’Ernest Bosseux, tailleur d’habits, et de Sidonie, son épouse. La famille se fixe à Reims, où les parents et les deux sœurs de Charles sont d’ailleurs enterrés. On ne sait pas grand-chose de ses études et de ses premiers pas dans la vie. En 1877, il devient employé de commerce avant d’être connu comme artiste dessinateur dès 1891.

Le gérant de ce nouveau journal s’appelle Charles Bosseux et beaucoup des excellents dessins qui l’illustrent sont d’un certain Tristan de Pyègne. Ce dernier signe également un petit poème qui présente la revue. En fait, Bosseux et Pyègne ne sont qu’un seul et même homme ! Charles Bosseux est né à Villers-Cotterêts le 9 octobre 1860. Il est le fils d’Ernest Bosseux, tailleur d’habits, et de Sidonie, son épouse. La famille se fixe à Reims, où les parents et les deux sœurs de Charles sont d’ailleurs enterrés. On ne sait pas grand-chose de ses études et de ses premiers pas dans la vie. En 1877, il devient employé de commerce avant d’être connu comme artiste dessinateur dès 1891. Il a 33 ans lorsque le 30 septembre 1893 parait le premier numéro de La Vie champenoise illustrée, hebdomadaire satirique. De Pyègne y caricature les notables.. Le journal paraît jusqu’en mai 1895. Pyègne y croque déjà les notables rémois qui animent la vie politique, théâtrale, musicale, culturelle et artistique locale, mais il doit cesser la parution lorsqu’un édile manquant d’humour lui intente un procès. Le journal ne se trouve pas dans les collections de la BNF, et l’on aurait pu ignorer à tout jamais les premiers pas de Pyègne dans le journalisme si on n’avait découvert en 1986 une collection couverte de poussière sur le haut d’une armoire du musée rémois Le Vergeur.

On retrouve deux ans plus tard notre Pyègne à Charleville où il lance en mai 1897 La Vie ardennaise illustrée. Dès la première parution, Tristan de Pyègne, rédacteur et illustrateur,annonce que le journal s’en tiendra à la voie qu’il s’est tracée : « amuser par le crayon et par la plume ». Cette fois, l’aventure dure cinq ans et s’achève en janvier 1903 avec le numéro 158. Vers 1899, il édite aussi un recueil de dessins intitulé Guide de l’étranger dans le pays d’Ardenne : album de figures ardennaises. En parallèle, notre forçat du dessin de presse sortune Vie lorraine illustrée à Nancy, qui n’eut que quelques numéros. Début 1903, il tente de relancer un périodique à Reims L’Exposition comique, feuille rémoise illustrée, pas littéraire, pas politique, mais très narquoise. Là, c’est le flop total : un seul numéro parut. C’est alors qu’il jette son dévolu sur Lille, et lance La Vie flamande illustrée, copie conforme des Vie champenoise et Vie ardennaise.

La Vie flamande a trouvé sa formule dès le premier numéro : le sous-titre variera, la périodicité changera, le texte sera parfois écrit à la main pendant la grève des typographes de 1904, ce que la lithographie permet, mais l’équilibre dessins/textes sera toujours respecté. Les dessins n’étant souvent pas signés, on ne peut affirmer que tous sont de la main de Pyègne, mais c’est fort probable. Ces dessins qui ne trahissent jamais les traits du visage des « croqués », mettent en scène des personnalités politiques bien sûr, mais pas seulement. On y trouve une galerie de portraits des « people » de l’époque : Delory, Delesalle, Debierre, Basly, Bonte, l’abbé Lemire, Ghesquière, Carrette, Motte, Hennion, le recteur Georges Lyon, Fallières, et combien d’autres plus ou moins oubliés, préfets, sous-préfets, députés, sénateurs, maires, conseillers municipaux, industriels, militaires, journalistes, artistes, écrivains, etc. dans des situations parfois surprenantes. Par exemple, un combat de lutte à mains plates entre Alfred Motte, maire de droite de Roubaix, et Jules Guesde, député collectiviste de la même ville.

qu’il vient de quitter. Lamendin, député socialiste de Liévin, ne doit son entrée en première page du journal que parce qu’il apporte « la tête de Broutchoux », l’anarcho-syndicaliste, rival de Basly, à Aristide Briand. Le numéro du 9 mai 1908 est tout entier un violent réquisitoire contre le collectivisme, dont les idées directrices seraient la disparition de la propriété… des autres, l’eau de vie à bon marché et la paresse obligatoire. Aussi lorsque le journal présente un « grand choix de candidats » pour les élections cantonales de 1906, on n’y trouve en fait que les portraits des candidats de droite.

qu’il vient de quitter. Lamendin, député socialiste de Liévin, ne doit son entrée en première page du journal que parce qu’il apporte « la tête de Broutchoux », l’anarcho-syndicaliste, rival de Basly, à Aristide Briand. Le numéro du 9 mai 1908 est tout entier un violent réquisitoire contre le collectivisme, dont les idées directrices seraient la disparition de la propriété… des autres, l’eau de vie à bon marché et la paresse obligatoire. Aussi lorsque le journal présente un « grand choix de candidats » pour les élections cantonales de 1906, on n’y trouve en fait que les portraits des candidats de droite. Au-delà de l’inclinaison politique, on relève aussi quelques trouvailles : les industriels ou les commerçants sont parfois mis en situation pour faire leur propre publicité qui peut même prendre la forme de bandes dessinées. Des encarts publicitaires apparaissent dans des dessins politiques, comme les petits placards pour Geslot-Voreux, un armurier ou un théâtre insérés dans la grisaille d’un mur.

C’est la guerre qui mettra fin à cette publication le 29 juillet 1914. Charles Bosseux/Tristan de Pyègne mourut l’année suivante. De cet homme qui passa sa vie à dessiner les autres, on ne connait qu’un autoportrait supposé.

Bernard Grelle

MÊME OTAGE DES ALLEMANDS, ÉMILE FERRÉ, DE L’ÉCHO DU NORD, RESTE JOURNALISTE +

« Un journaliste est toujours journaliste quelles que soient les circonstances. » L’aphorisme court les salles de rédaction et autres écoles de journalisme. Mythe ou réalité ? En cas tout, Émile Ferré, rédacteur en chef de L’ Écho du Nord, en administre la preuve durant la Grande Guerre. Otage des Allemands en Lituanie, il sort, avec les moyens du bord, un journal pour soutenir le moral de ses codétenus.

Depuis octobre 1914, une ligne de front parcourt la France de la mer du Nord aux frontières de l’est. Les Allemands occupent une partie du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de la Somme. En janvier 1918, ils décident de prendre en otages des civils et de les déporter en Lituanie pour faire pression sur le gouvernement français qui retient des fonctionnaires allemands. Six cents

personnes sont déportées. Après un voyage « d’une semaine en train, sans lumière, sans eau et sans feu », elles arrivent à Milejgany. Quelques jours plus tard, cent soixante hommes partent pour Jewie à une trentaine de kilomètres de là. Parmi eux, Émile Ferré.

OCCUPER LES ESPRITS

Àgé de 57 ans, l’homme est depuis 1893 rédacteur en chef du plus important quotidien du Nord-Pas-de-Calais, L’Écho du Nord. Doté d’une plume alerte et énergique, il n’hésite pas à ferrailler contre ses adversaires politiques, à polémiquer pour défendre les intérêts de sa région. Lors de l’arrivée des Allemands à Lille en octobre 1914, il occupe toujours son bureau. Quelques jours plus tard, le capitaine Hoecker s’installe à L’Écho du Nord pour y sortir un journal pour l’Armée allemande, la Liller Kriegszeitung. Pendant des mois, Ferré, privé de tribune, s’efforce cependant de soutenir le

moral de ses concitoyens en propageant discrètement les nouvelles du front qui lui parviennent de diverses sources.

À Jewie, les conditions de détention sont difficiles. Les otages sont enfermés dans une église en ruines. Ils sont souvent âgés. La désespérance gagne. Il faut occuper les esprits pour oublier la faim, le froid, le manque d’hygiène. On fonde une chorale ; « sans autre documentation que [leurs] souvenirs de professeur », des otages donnent des conférences ;d’autres des cours d’anglais ou d’allemand. Des soirées sont improvisées au cours desquelles Émile Ferré lit des poèmes de son cru. « Tout le monde paie de sa personne pour que le moral du camp reste digne du nom français », note-t-il dans la relation de captivité que ses camarades l’ont chargée de faire et qui donnera lieu, en 1920, à la publication de l’ouvrage Nos Étapes de représailles en Lithuanie : Milejgany, Jewie, Roon. Souvenirs d’un otage.

Le journaliste est même devenu le porte-parole de ses camarades pour « dénoncer les traitements indignes » dont ils font l’objet, n’hésitant à affronter la colère voire la rage de leurs gardiens. Le président de la « Commission du camp », Louis Delepoulle, lui suggère alors de faire paraître un journal. Il en sera le directeur, le rédacteur en chef et l’unique rédacteur. Suprême luxe, les articles seront accompagnés d’illustrations réalisées par unancien notaire de Phalempin, Charles Mariage, qui excelle dans le dessin et l’aquarelle. Delepoulle se chargera de la mise en page. Le journal est baptisé d’un titre qui fait le lien entre le Nord et la Lituanie, L’Écho du Nord… et des steppes.

« Il n’est pas difficile, avoue Ferré dans son ouvrage, d’obtenir des soldats allemands, moyennant finances, tout ce dont on a besoin ». Les facilités dont il dispose sont pourtant limitées. Pas de moyens de reproduction, quant au papier, il est compté. Le tirage n’est que de quelques exemplaires. Pour satisfaire, la curiosité de tous ses camarades, Ferré lit les principaux articles de ce journal du haut de son châlit, puis les exemplaires circulent de main en main. Par le rire, selon la profession de foi du périodique, le journaliste entend lutter contre le découragement, entretenir l’espoir, maintenir la dignité.

Aucun exemplaire ne nous étant parvenu, difficile de juger de son contenu. Certainement des poèmes inspirés par les circonstances. Peut-être des informations au conditionnel colportées par la rumeur ou diffusées par des journaux allemands, dont la Wilnaer Zeitung« soigneusement expurgée, où filtrent tout de même quelques nouvelles intéressantes ».

PRÉPARER UN RÉCIT POUR L’AVENIR

Trois numéros sont réalisés à Jewie. Le 15 mars, les otages sont transférés à Roon, « en pleine forêt, à sept kilomètres de Vilna ». L’installation est « meilleure », même si les conditions de vie restent difficiles. Ferré sort un quatrième et ultime numéro de L’Écho du Nord… et des steppes. À la mi-avril, les journaux qui arrivent au camp parlent d’un prochain rapatriement. Plus d’une fois les espoirs sont déçus. Fin mai, enfin, les premiers otages quittent la Lituanie. Pour les autres, la vie s’améliore un peu, des colis viennent adoucir leur faim. Tout à son récit pour l’avenir, Ferré et quelques autres ont obtenu le droit de franchir les barbelés pour « croquer » le paysage, les habitants du village voisin, des scènes de genre.

Le 8 juillet, tous les otages sont libérés. Alors qu’il peut gagner la France libre, Ferré, espérant un dénouement rapide du conflit, choisit de rentrer à Lille. Journaliste, il veut être présent dans sa ville pour sortir le premier numéro de L’Écho du Nord de la Délivrance. Il ne peut cependant rejoindre son bureau que le 15 octobre. Dans la nuit du 16 au 17, les derniers Allemands quittent la capitale des Flandre et les cloches retentissent. Réalisé avec des moyens de fortune, L’ Écho du Nord reparaît le 18 sur deux pages. En Une, barrée des trois couleurs, Ferré y signe son premier éditorial de la liberté retrouvée.

Émile Henry

Légende : Au camp de Roon, debout de gauche à droite, Charles Mariage et Émile Ferré.